生成AI 仕組みの基本とは

生成AIとは、膨大なデータを学習し、人間が作り出したかのように新しい文章や画像、音声などを生成できる人工知能技術の総称です。特に、大量のテキストデータをもとに文章を自動で生み出すテキスト生成AIは、ChatGPTのような自然な会話からプログラムコードの作成支援まで、多様な分野で活躍しています(参考)。生成AIの仕組みは「必要な単語やフレーズを次々に予測し、文章を紡ぐ」ことが基本であり、人間が文脈や意味を考えるのとは異なるアプローチをとる点が特徴的です。

一見すると人間のように自発的な思考をしているようにも感じられますが、実際には巨大な生成AIモデルが入力情報から最適な次の単語を確率的に導き出す仕組みになっています。こうしたモデルを支えるのが、大量のデータと高性能な演算環境です。インターネット上に蓄積された文章や画像をもとに学習し、その統計的特徴を捉えることで「次に来るはずの語句」を高い精度で予測できます。ただし、誤情報を生成してしまう可能性もあるため、その活用には注意が必要です(参考)。

この仕組みを使えば、レポートや文章作成の迅速化、コールセンターのチャット応対の自動化など、企業の業務効率化に役立てる道が開けます。DX推進や社内AIリテラシー向上にも活用できるため、多くの企業が生成AI導入や検討を進めている分野です。ただし、「何でも自動化できる魔法のツール」ではなく、ビジネスの目標達成にマッチさせる設計と運用が不可欠です。

この記事では、生成AIの仕組みの根本をまず理解したうえで、ビジネス活用の具体例や導入のメリット・課題、将来の応用可能性について詳しく解説します。全体像を把握し、より効果的な生成AI導入・運用を目指しましょう。

大規模言語モデルと生成AIアルゴリズムの特徴

生成AIの核となるのが、大規模言語モデル(LLM)と呼ばれる仕組みです。これは、インターネット上にある莫大なテキストデータを学習し、人間が読んだり書いたりするときの言語運用のパターンを捉えて、次に来る単語やフレーズを予測します。代表的なものにはOpenAIのChatGPTやMeta社のLlama2、GoogleのGeminiなどがあります。こうしたモデルは文章補完、翻訳、要約といった言語タスク全般に高い性能を発揮します(参考)。

大規模言語モデルの内部アルゴリズムは「Transformer」と呼ばれる構造を基盤としています。自己注意機構を使って文脈を把握することで、長文の情報にも柔軟に対応できるのが強みです。また、過去の単語を参照しながら次の単語を決定する自己回帰モデルの一種としても理解されています(参考)。この仕組みによって、文章や会話のつじつまを合わせ、人間が書いたような内容を生成可能にしています。

しかし、その精度の高さとは裏腹に、モデルが実際の世界を正確に理解しているわけではありません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究によると、例えばニューヨーク市の運転経路検索が正しくできたとしても、少し環境を変えたり街路の構造をかき乱すと誤答が増えるという結果が報告されています。モデルが内部にまとまった地図情報を持っているわけではなく、確率的予測によって一見正しそうな回答を組み立てているにすぎません(参考)。

こうした大規模言語モデルの特性を踏まえて、企業が生成AIを活用する場合には「どのようなデータを学習させるか」「どのように動作原理を意識しながら使うか」が大切です。単に最新技術を取り入れるだけで終わらず、PoC段階にとどまらない実務レベルの運用方法を拡充していくことが、DX推進の要となるでしょう。

生成AI導入で得られるメリット・効果

企業が生成AIを導入する最大のメリットは、業務効率化と生産性の向上です。レポート作成や社内問い合わせ対応などの繰り返し業務、プログラムコードの下書きなどを半自動化できるため、担当者はより付加価値の高い業務に時間を割くことが可能になります。事業部門の責任者やリーダーにとっては、リソース配分をより戦略的に行える点が重要です。

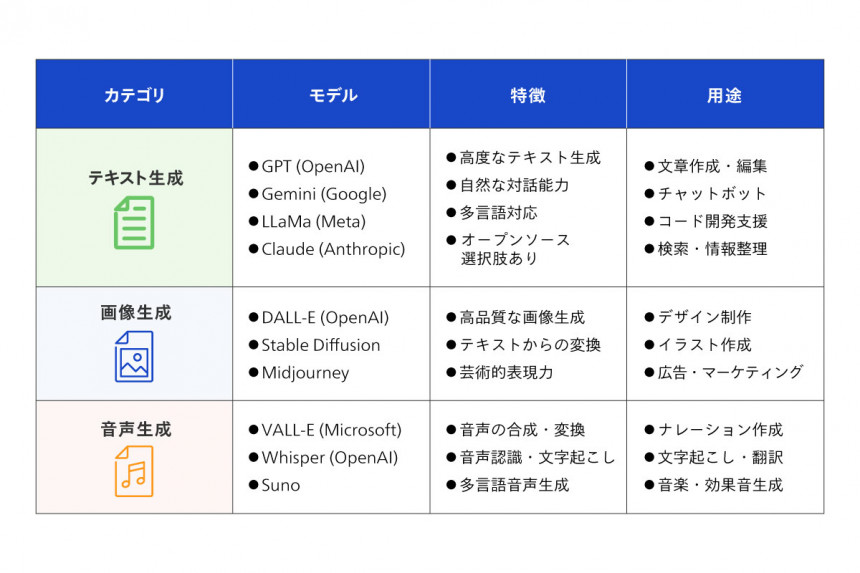

さらに、生成AIは文章や画像、音声の作成にも対応できるため、マーケティングや広告、デザイン領域などでの活用も期待できます。例えばテキスト生成を記事執筆やプレゼン資料作成に利用すれば、短時間でベース原稿を得られますし、画像生成ならデザインのアイデア出しや試作品の作成に役立ちます。画像生成技術は、ファッションのバーチャル試着から医療画像の解析・生成にまで応用され、スピーディな検証やコミュニケーションが可能になります(参考)。

引用元:https://mba.globis.ac.jp/knowledge/detail-24781.html

また、生成AIにおける創造性の可能性も見逃せません。従来のAIは「正解を当てる」用途が中心でしたが、生成AIは「新しいものを生み出す」力を持ちます。カリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley)の研究では、生成AIに発散的思考と収束的思考の両面を与えることで、新規性と有用性を両立させようという取り組みが進められています(参考)。そのため、イノベーションの起点を作る手段としても、生成AIは大きな役割を果たすでしょう。

さらに、生成AIの導入は企業のDX推進を後押しします。既存の業務フローに自動化を取り入れることで業務効率化だけでなく、従業員のAIリテラシーが自然と高まる効果も期待できます。これによって社内のデジタルシフトを加速させ、競争力をつけることが可能です。単なるツール導入にとどまらず、社内全体の働き方改革や文化醸成にも寄与する点が、生成AI活用の重要なメリットとなっています。

生成AIツール・サービスの活用事例と動向

生成AIを支えるツールやサービスは多種多様に登場しています。テキスト生成AIならChatGPTやMicrosoftのCopilot、画像生成AIならMidjourneyやStable Diffusion、さらには企業向けにカスタマイズ可能なプラットフォームが数多く提供され始めています。一部サービスは、自社独自の業務要件に合わせて学習データを取り込み、カスタマイズした大規模言語モデルを提供します。こうした取り組みにより、セキュリティ面との両立を図りながら、DXを実務へ落とし込む動きが加速しています。

ただし、生成AIがどんなに優れていても、誤情報や偏見を生み出す「幻覚」問題が存在することは企業担当者として忘れてはならない点です。ハーバード・ビジネス・スクールの教授が指摘するように、モデルそのものには事実確認機能が組み込まれておらず、不確かな情報を提示してしまうリスクがあります(参考)。

また、大規模言語モデルが予測を重ねてコンテンツを生成しているため、参照元や生成根拠が不透明になることも否めません。こうした側面を補う方法として、知識のソースを明確に提示させるプロンプト設計や、複数回の対話を通じて回答をチェックする「チェーン・オブ・ソートプロンプティング」などが注目されています(参考)。

今後の動向としては、生成AIプラットフォームや生成AIサービスの市場拡大が見込まれています。企業内に導入する際は、セキュリティや個人情報保護、適切なプロンプト運用などを考慮した上で、最適なツールを選ぶことが重要です。AIコンサルティング企業やシステム開発パートナーとの連携も増え、生成AIを活用したDXプロジェクトがさらに活発になることが期待されます。

生成AI導入時の課題と対策

生成AIを本格導入するにあたって、最も大きな課題のひとつは「PoC止まりで終わってしまう」ことです。新しいテクノロジーへの試みは多くの企業で行われていますが、具体的なビジネスプロセスに組み込み、現場が定着して使いこなす段階に移行できるか否かで成果は大きく異なります。「必要性は理解しているけれど、何から手を付ければいいのかわからない」という状態を脱するためには、導入目的や期待効果を明確に設定し、段階的に研修やトレーニングを行うことが効果的です。

もうひとつの課題は、社内のAIリテラシー不足です。AIは専門性が高いため、IT部門やDX担当だけでなく、最終的に活用する業務部門の従業員にも一定の基礎知識が求められます。こうした課題を解決するためには、オンライン研修やワークショップ、外部専門家のサポートを活用して、全社的なリテラシー向上を図る必要があります。モデルの使い方や有効なプロンプトの書き方など、現場レベルで学べる仕組みを用意すると効果的です。

また、セキュリティ対策も重要なポイントです。クラウド上で大規模言語モデルを使う場合、社内文書や個人情報が外部に流出しないようにする仕組みを整える必要があります。最近では、完全オンプレミスで大規模言語モデルを運用するケースや、機密データを外部に出さない設計を採用する企業も増えています。これにより、安心して生成AIを応用した業務自動化が進められることが期待されます。

さらに、生成AIにありがちな誤情報(幻覚)にどう対処するかも不可欠です。すでに紹介したように、モデル自体が間違ったデータを生成するリスクはゼロではありません。出力内容をそのまま鵜呑みにせず、社内の知見や公式情報を組み合わせて検証する仕組みを設計することが大切です。社内に評価プロセスを設けたり、ファクトチェック担当を置いたりすることで精度を高め、企業としての信頼性を維持することが求められます。

未来を拓く生成AIの将来性と応用のポイント

生成AIには明るい将来性が見込まれています。すでに文章や画像、音声の自動生成分野で大きな成果を上げていますが、将来的にはより広範な領域に応用が可能と考えられています。例えば、タンパク質の設計や新素材の探索など、人間の直観では発想しにくい分野でも、大規模モデルが膨大なパターンを探索して有用な組み合わせを見つけ出すかもしれません(参考)。

ビジネスの視点からは、生成AIを活用して一歩先んじたサービスを構築することで、競合企業との優位性を確立できる可能性があります。顧客との対話システムを進化させ、より自然でパーソナライズドな体験を提供したり、従来は時間とコストがかかっていたプロセスを自動化したりするなど、さまざまな展開が考えられます。DX推進担当者や事業部門の責任者にとっては、自社の業務環境やデータをどのように生成AIと組み合わせるかが大きな課題であり、同時にチャンスでもあります。

具体的な応用にあたっては、まずPoCで成功事例を作ったうえで、そこから横展開を図る手法が有効です。例えば小規模な部署で生成AIによる文章自動生成を導入し、時間・コスト削減効果などの成果が得られたら、他部門にも展開していくという流れです。また、最新動向や先進企業の事例から学ぶことも有用です。生成AIは技術変化が早く、トレンドに取り残されないように情報収集を継続する必要があります。

最後に、生成AIを「怖いもの」「よくわからないもの」と捉えるのではなく、ビジネス目標の達成に役立つ新たな手段と位置付けることで、社内の心理的抵抗感を下げることが大切です。部門横断でのコミュニケーションや研修を充実させ、誰もが気軽に生成AIの性能を試せる環境を整備することが、企業全体のDX推進に大きく貢献します。生成AIの特性と課題をしっかりと理解しながら、将来に向けた革新的な活用をぜひ検討してみてください。

監修者

安達裕哉(あだち ゆうや)

デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。

2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。

著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。

(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))

出典

- https://gen-ai-media.guga.or.jp/glossary/text-generation-ai/

- https://guides.nyu.edu/chatgpt

- https://guides.library.cmu.edu/generative-ai

- https://news.mit.edu/2023/explained-generative-ai-1109

- https://mba.globis.ac.jp/knowledge/detail-24781.html

- https://cmr.berkeley.edu/2023/07/managing-the-creative-frontier-of-generative-ai-the-novelty-usefulness-tradeoff/

- https://news.mit.edu/2024/generative-ai-lacks-coherent-world-understanding-1105

- https://d3.harvard.edu/how-can-we-counteract-generative-ais-hallucinations/

Photo:Nahrizul Kadri