生成AIリテラシーの基礎知識

生成AIリテラシーとは、生成AI(文章や画像などを自動で生成するAI技術)を正しく理解し、適切に活用する能力を指します。企業のDX推進担当者やAI導入担当者がこのリテラシーを身につけることで、業務効率化や生産性向上を実現しやすくなります。新しい生成AIツールを導入する際には、単に導入数を増やすだけでなく、社員一人ひとりが正しく運用できるようにリテラシー向上が不可欠です。リテラシーが不足していると、導入した生成AIツールが十分に活用されず、PoC(試験導入)で終わってしまい、現場の負担が増えるリスクもあります。特に生成AI活用によって生まれるAI生成コンテンツには、利点と同時に誤情報や著作権侵害などのリスクも伴います。そのため、生成AI倫理の観点も踏まえ、安全に使いこなすためには正確な知識とリテラシー教育が不可欠です。

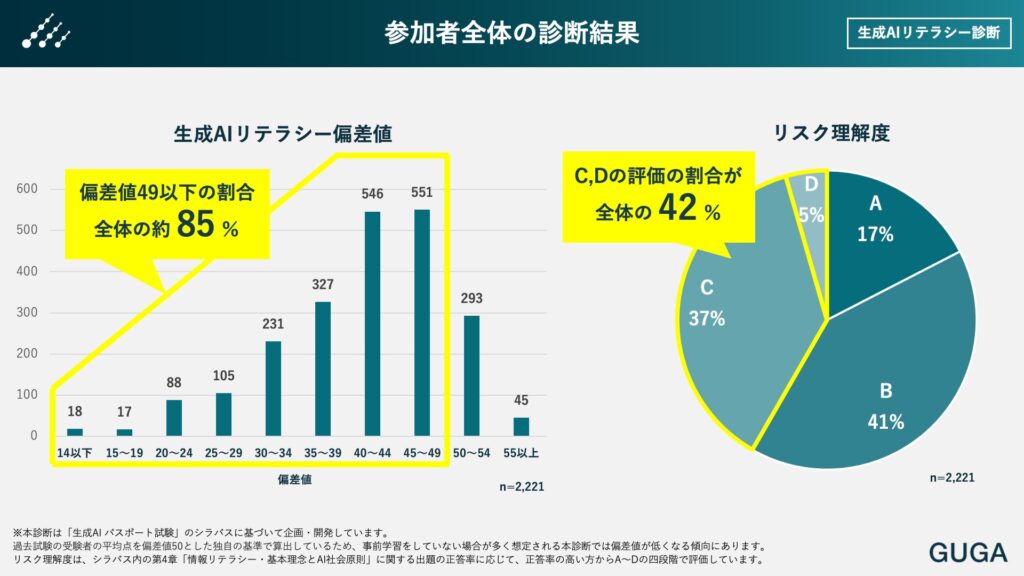

2025年4月に実施された「生成AIリテラシー診断」では、2,221名が参加し、約85%がリテラシー偏差値49以下と評価され、生成AIのリスクを十分に理解していない人が多い現状が明らかになりました(参考)。一方で、生成AIパスポートの有資格者はリテラシー偏差値50以上が50%と高く、リスク理解度も高い傾向が示されています。教育の機会や学習環境の整備が重要であり、ログ管理や機密情報の取り扱い方法など、基礎から学ぶことで導入プロセスの安定度が向上します。

引用元:https://guga.or.jp/2025-05-15/1100

生成AI導入における最新動向と事例

生成AIは急速に発展しており、ビジネスチャットボット、レポート作成サポート、画像生成など多岐にわたる分野で活用が進んでいます。世界中の企業が生成AI導入を進めており、特にAIチャットボットの開発や業務効率化の分野で注目されています。具体的な導入方法や失敗を避けるためのポイントを知りたいというニーズも高まっています。

2024年11月に実施された生成AIリテラシー診断では、参加者1,470名のうち約85%が生成AIリテラシー偏差値49以下という結果が報告されました(参考)。有資格者ではリテラシー偏差値50以上が59%にのぼり、高いリテラシーを持つ担当者がいる企業ほど導入・運用がスムーズに進む傾向が見られます。イベントでも生成AIリテラシー診断が行われ、DX推進の一環として自社の人材スキルを棚卸しする動きが注目されています(参考)。

導入事例としては、独自データと生成AIを組み合わせたカスタマイズモデルで社内問い合わせ対応を自動化したケースや、販売現場での接客支援にAI生成コンテンツを活用し、顧客満足度を向上させたケースなどがあります。これらの事例から、計画的な導入とリテラシー教育の整備が成果につながることが分かります。

リテラシー向上のためのポイント

生成AIを導入する際には、社内全体のリテラシー向上が不可欠です。生成AIの仕組みや学習方法、倫理的リスクを理解することで、業務に適切に取り込むことができます。そのためには「AIリテラシー研修」や「AIリテラシー教育」などの教育プログラムが有効です。

例えば、ChatGPTなどの大規模言語モデルのAPIを利用し、独自データを活用したチャットボットを作る学習プログラムが開発されています(参考)。実際に手を動かすプログラミング教育を取り入れることで、生成AIの原理や長所・短所を体感できます。また、子ども向け教育環境でもAIを「便利な道具」としてだけでなく、「必要な知識を身につけて安全に活用する存在」として理解する流れが広がっています(参考)。

さらに、情報教育全般の見直しも進んでおり、学校教育や企業研修、社会人向けセミナーなどで「生成AIリテラシー」を包括的に学ぶカリキュラムが整備され始めています(参考)。特に生成AI倫理やデータプライバシーの観点は、ビジネス活用において重要なポイントです。繰り返し学びの機会を設け、研修後も継続的にフィードバックする体制が望まれます。

生成AIのメリットとデメリット

生成AIの主なメリットは、大幅な工数削減と生産性向上です。例えばレポート作成では、AI生成コンテンツを下書きとして活用し、最終的に人間が内容を整えることで作業時間を大幅に短縮できます。また、クリエイティブなアイデアを短時間で得られる点も魅力です。通常なら数日かかる企画立案のヒントを、数分で入手できる可能性があります。

一方、デメリットとしては、誤情報が混入するリスクや、機密データの取り扱いルールが不明瞭な場合の情報漏えいリスクが挙げられます。AIが生成する内容は一見正しいように見えても、出典不明のまま引用すると法的リスクや企業イメージの毀損につながる恐れがあります。また、AIは過去の学習データに基づいて生成するため、新奇性や自社固有の文脈が反映しにくい場合もあります。これらのデメリットを回避するには、企業内でのルール設定やモニタリング体制が不可欠です。

実務上のリテラシー向上を支援する取り組みとして、数理・データサイエンス・AI分野の研修が開催され、生成AIリテラシーや生成AIモデルの理論と応用を学ぶコースが設けられています(参考)。こうした研修やコースを活用し、メリットを最大限引き出しつつデメリットを抑制する取り組みが重要です。

AIリテラシー教育のこれから

学術分野でも生成AIリテラシーの重要性が高まっています。米国大学・研究図書館協会(ACRL)が提供を始めた「Generative AI Literacy Essentials for Academic Librarians」では、AIの基本概念や事例、専門家のインタビュー、学習リソースが充実しており、学術図書館の職員が生成AIを正しく理解し、利用者の質問に的確に対応できることが期待されています(参考)。

企業向けのAIリテラシー研修でも、部門ごとの研修や全社的なEラーニングなど、複数の形態で提供されるケースが増えています。これにより、開発担当者だけでなく企画部門や総務、営業など幅広い部門がAIに対する理解を深め、情報セキュリティや著作権リスクなど多角的な視点を持てるようになります。日常業務で活用するには、まずベーシックな知識を習得し、次に自分の業務に適用する段階へと進むことが重要です。段階的なステップアップを設計することで、PoC止まりにならずにDXやAI導入を定着化しやすくなります。

企業が目指すべきAIリテラシー向上策

生成AIの導入を成功させるには、経営層を含めた全社的な意識改革が必要です。経済産業省とIPAがDX推進スキル標準(DSS-P)のバージョン1.2を公表し、新技術に対応する人材の育成を加速させる取り組みが進んでいます(参考)。この標準では、生成AIなどの最新技術を扱ううえで必要な行動指針が追加され、共通スキル項目の見直しが行われています。企業が競争力を維持するためには、人材投資とスキル標準との連携が不可欠です。

特に事業部門の責任者やリーダー層が業務要件を正しく伝え、AIを活用しやすい環境を整備することが重要です。プロジェクト管理体制やセキュリティなど、導入の枠組みをしっかり固めることで、現場も安心して新しいツールを試すことができます。さらに、全社員が適宜学習できるプラットフォームを持ち、年次評価やリテラシー評価と組み合わせることで、自発的な学習意欲を刺激する方法も有効です。

また、企業内での知見共有を促進する取り組みも重要です。例えば、生成AIアプリの活用事例や課題を社内報や定期会議で共有することで、有益なナレッジが蓄積されます。こうした環境を整えることで、最新の生成AI市場動向にキャッチアップしやすくなり、PoCで終わらずに実導入へと進めることが期待できます。

まとめと今後の展望

生成AIとリテラシーを組み合わせることで、企業は効率性とイノベーションを同時に追求できます。しかし、多くの企業が「どこから手をつければいいかわからない」「現場の人材が不足している」といった課題を抱えています。これらの課題解決には、社内でのAIリテラシー教育を計画的に進めるだけでなく、外部研修や資格取得など複数の選択肢を組み合わせるアプローチが効果的です。最新事例を積極的に取り入れている企業の動きを参考にすれば、具体的な導入ステップもイメージしやすくなります。

重要なのは、単に生成AIツールを増やすだけでなく、その活用法を学ぶ機会を整え、社内でリテラシースキルを引き上げることです。生成AIの最新情報を追い、メリットとデメリットを理解することで、PoCから正式導入までスムーズに進めやすくなります。AIリテラシー研修やAIリテラシー教材を活用し、組織全体でリテラシー能力を高める取り組みを継続すれば、DX推進の成果として業務効率化や働き方改革を実現できるでしょう。競合に差をつけるためにも、今がまさに生成AIリテラシーを強化する絶好のタイミングです。

監修者

安達裕哉(あだち ゆうや)

デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。

2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。

著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。

(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))

出典

- https://guga.or.jp/2025-05-15/1100

- https://guga.or.jp/2024-12-10/1100

- https://guga.or.jp/2025-01-07

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsetstudy/2023/2/2023_JSET2023-2-C15/_article/-char/ja/

- https://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/GENEE/report/003/

- https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0115_00010.html

- https://www.iwate-pu.ac.jp/whatsnew/2024/09/-ai-1.html

- https://current.ndl.go.jp/car/255306

- https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/skill_standard/main.html

Photo:Buddha Elemental 3D