はじめに:Devin AIと2025年の開発現場

ソフトウェア開発の現場では、より高度で自律的な支援を実現するAIエージェントが注目を集めています。中でもDevin AIは、ソフトウェアエンジニアの業務をゼロから支援できる存在として話題となっています。Cognition Labsが開発したDevin AIは、コード作成やデバッグ、アプリケーション構築などを自律的に実行し、開発チーム全体の生産性向上に大きく貢献しています。

本記事では、Devin AIの特徴やベンチマーク評価、導入事例、他エージェントとの比較など、多角的な視点からその実力と可能性を整理します。2025年の現状を踏まえ、エンジニアや開発組織の新しい可能性を探っていきます。

Devin AIの正体とコア機能

自律型AIソフトウェアエンジニア像

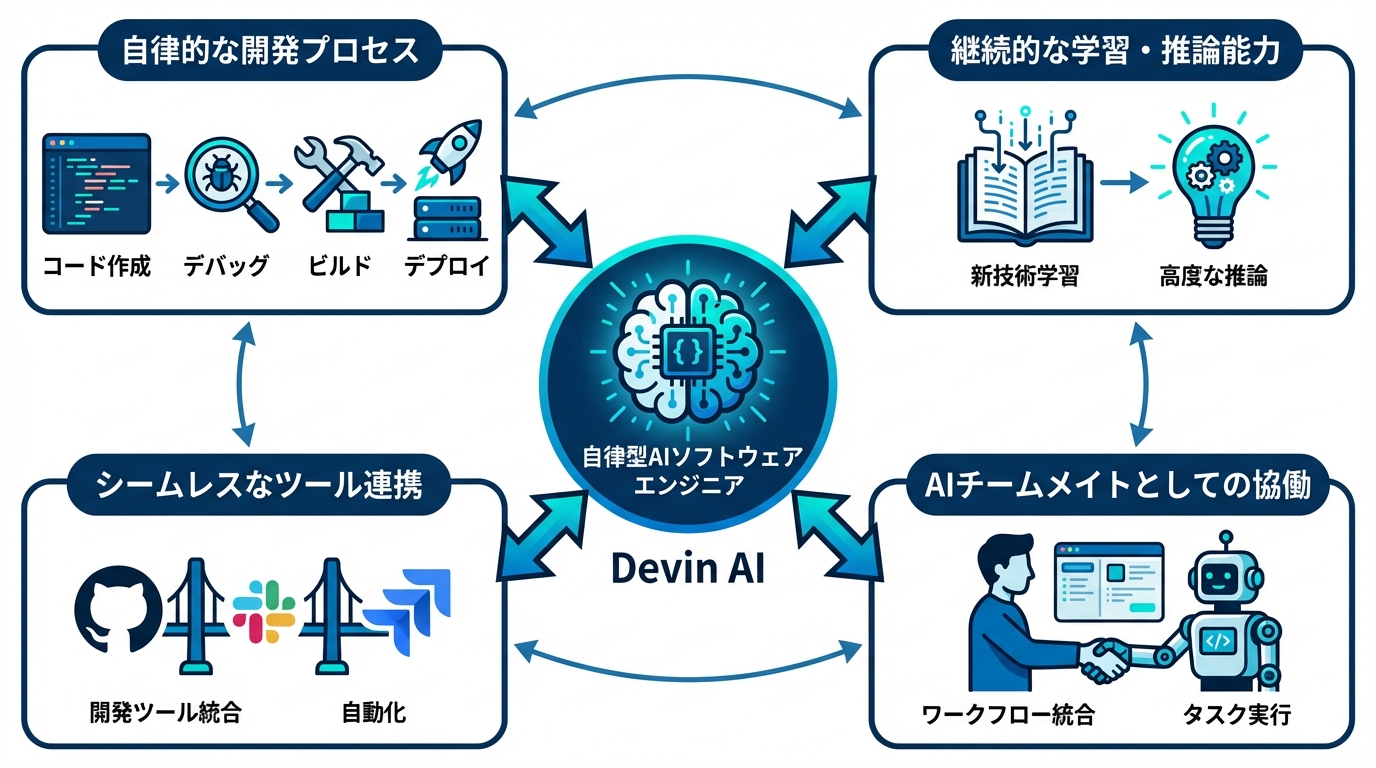

Devin AIはCognition Labsが開発した、世界初のAIソフトウェアエンジニアとして位置づけられています(参照*1)。単なるコーディング支援ツールではなく、コード作成やデバッグだけでなく、アプリケーションのビルドやデプロイまで自律的に実行できる点が大きな特徴です。エンジニアが管理コンソールで指示を行うだけで、開発プロジェクトを最初から最後まで進められる力を持っています。

Devin AIは新技術を学習しながらコードを作成できる点も大きな強みです。開発に必要な技術仕様やフレームワークを理解し、高度な推論を通じて上流工程から下流工程まで幅広く作業を遂行します(参照*2)。例えば、要件定義の内容を踏まえてプロジェクト全体の骨組みを作り出し、途中で見つかったバグの修正や最適化対応にも取り組みます。これにより、人間の開発者は本来注力すべき領域に集中しやすくなります。

この自律性は「AIチームメイト」を目指した設計思想の現れでもあります。チーム全体のワークフローに組み込むことで、管理者やリードエンジニアはタスク分配や進捗レビューに集中できるようになります。一方、Devin自身も継続的学習機能を用いて経験を積み、使うほどに作業効率が高まる仕組みです。開発プロセスを広い視点で統合的に見通す力を持ち、単なるアシスタントを超えた存在感を発揮しています。

従来のAIツールは開発者による細やかな指示や確認が必要でしたが、Devin AIは「自ら考え、行動する」方向へ進化しています。複数のタスクを行き来しながら最適な計画を立てたり、未知のライブラリを調査して適切に取り込む能力も備えています。これにより、プロジェクト内で発生する段取りの煩雑さを軽減できます。

企業現場での利用イメージとしては、SlackやTeamsなどのチャットツール、GitHubやJiraのチケット管理と連携し、Devin AIが自律的にタスクに着手する形が考えられます(参照*3)。このようにエンジニアリング業務の大量タスクを高精度に処理できる点が、自律型ソフトウェアエンジニアとしての大きな強みです。

開発ツール連携とエージェントアーキテクチャ

Devin AIのエージェントアーキテクチャは、既存の開発ツールとの連携性が高く設計されています。たとえばGitHub、Slack、Linear、Jiraといったプラットフォームとシームレスに統合し、コードの変更やチケットの更新を自動化する仕組みです(参照*3)。この連携により、エンジニアが手を動かすフェーズを最小化でき、チーム全体の時間対効果を高めることができます。

従来の補助ツールは導入時の設定や学習コストが課題でしたが、Devin AIは要件定義の段階からチームのツール環境を読み取り、適切なインターフェイスを生成します。ウェブアプリやモバイルアプリの開発も、Gitリポジトリやタスク管理ツールに紐づけるだけで対応できるのが強みです。セッションデータを保持し、一度指示した内容や修正履歴を長期的に追跡・学習し続ける点も大きなメリットです(参照*4)。

こうしたエージェントアーキテクチャを支えるのが、Devin AI特有の「マシン・スナップショット機能」と「知識管理機能」です。プロジェクト全体の状態をセッション間で再現・復元し、継続的に学習を進めることで、セッションをまたいでも文脈を失いにくい構造を備えています。これにより大規模チームや長期案件でも、途中から参画したメンバーがスムーズに追従できる環境が整います。

また、バックエンドの大規模言語モデル(LLM)がシェルやコードエディタなどにアクセスする仕組みも注目されています。自然言語によるタスク指示を解析し、必要に応じてファイルナビゲーションや解析を組み合わせることで、対話的に開発を進めることが可能です(参照*5)。RepairAgentやAutoCodeRoverなど他のエージェント研究が特定領域に特化しがちなのに対し、Devinはファイル単位にも全体的にも広く対応できる点が利点といえます。

実運用で重要なのは、この高度な連携性を無理なく使いこなすことです。実務では、ユーザー企業のフローに合わせて導入時のプロンプト管理やワークフロー統合を設計する必要があります。Devin AI側も学習と検証を繰り返しながら最適化を進めるため、導入初期の環境整備は欠かせません。適切な運用設計を行えば、チームワークを損なうことなく、人的リソースの節約と高度な自動化を両立できます。

対応可能な開発タスク範囲

Devin AIのメリットは、幅広い開発タスクに対応できる点にあります。最初のコードスケッチからデバッグ、最終的なデプロイまでを横断的にフォローするため、これまで複数のツールやエンジニアが分担していた工程を一元管理しやすくなります(参照*1)。

特徴的なのは、既存コードのエラー修正や新機能追加だけでなく、開発プロジェクトの計画段階から関与できる点です。たとえば、要件がまだ曖昧な時点でも大まかな設計図(アーキテクチャ)を提案し、タスクの優先度設定や工数試算まで支援します。これにより、エンジニアが早期にリスク把握や見積り精度を向上させることができます。

また、言語やフレームワークの移行にも強みを発揮します。SASからPySpark、COBOLからモダン言語への変換、AngularからReact、.NET Frameworkから.NET Coreへのアップグレードなど、多様な移行プロセスを並行してこなす事例が報告されています(参照*6)。このように異なる技術スタックを扱えることは、情報システムのモダナイゼーション時代において非常に重要です。

さらに、テスト作成やセキュリティチェックといった品質保証面も担います。基本的な自動テストのドラフトを構築し、人間のエンジニアがロジックのチェックを行うプロセスを回すことで、テストカバレッジを高めることが可能です。企業によっては、Devinが提案するテスト案を取り入れるだけで、50~60%だったテストカバレッジを80~90%にまで向上させたケースも報告されています(参照*6)。

一方、データベースの移行や非常に特殊なドメイン知識が必要なタスクについては、人間側の補助を必要とする場合があります。Devinは自律型ですが、全知全能ではありません。特に要件定義フェーズの高度な交渉やステークホルダーとの整合性を取りまとめる作業などは、引き続き人間が中心となるのが現実的です。しかし、開発負荷を大きく軽減する効果は、すでに多くの企業事例から示唆されています。

継続的学習と文脈理解の仕組み

Devin AIが単なるコード生成ツール以上の成果を出せる理由として、継続的学習と文脈理解の仕組みが挙げられます。たとえば、プロジェクト全体の状態を継続して維持し、変更点や会話履歴などを学習データとして蓄積します(参照*4)。一度得た知見を別のタイミングで再利用できるため、時間の経過とともに提案の精度が高まり、より的確な修正や新機能提案が可能になります。

セッションメモリとPersistent Contextという2種類のアプローチが大きく機能しています。セッションメモリは対話中のタスクに集中して文脈を保持し、Persistent Contextはプロジェクト全体にわたる履歴やバージョン情報を管理するイメージです。これら2段構えの記憶機能により、数日から数カ月単位で続くプロジェクトでも適切な文脈を維持します。

また、マシン・スナップショット機能によって開発環境の状態をそのまま再現できる点もポイントです。セッションをまたいでも、どのブランチを使っていて、どのライブラリバージョンが導入されているかなどを把握できるため、リロード作業が不要になります。こうした工夫により、ツールの起動や設定といった煩雑な準備作業を極力減らし、実質的な開発サイクルの高速化につなげています。

一方で、学習と文脈理解が進むほど、プロジェクトに閉じた情報と外部情報の区別が重要になります。リポジトリに秘匿される企業独自の設計思想やコーディングルール、守秘義務が伴うデータなどを扱うときには、アクセス権の管理やバージョン管理の明確化が不可欠です。Devin AIが情報を参照・更新する際に適切な権限を維持できるよう、チーム内でコンテキスト管理の仕組みを整える必要があります(参照*7)。

このように継続的学習と文脈理解のフレームワークを組み合わせることで、Devin AIは汎用的なテキスト処理AI以上に、長期的なプロジェクトやエンタープライズ開発に適した支援を実現しています。

ベンチマークと実プロジェクトで見たDevin AIの実力

SWEベンチマークにおける性能指標

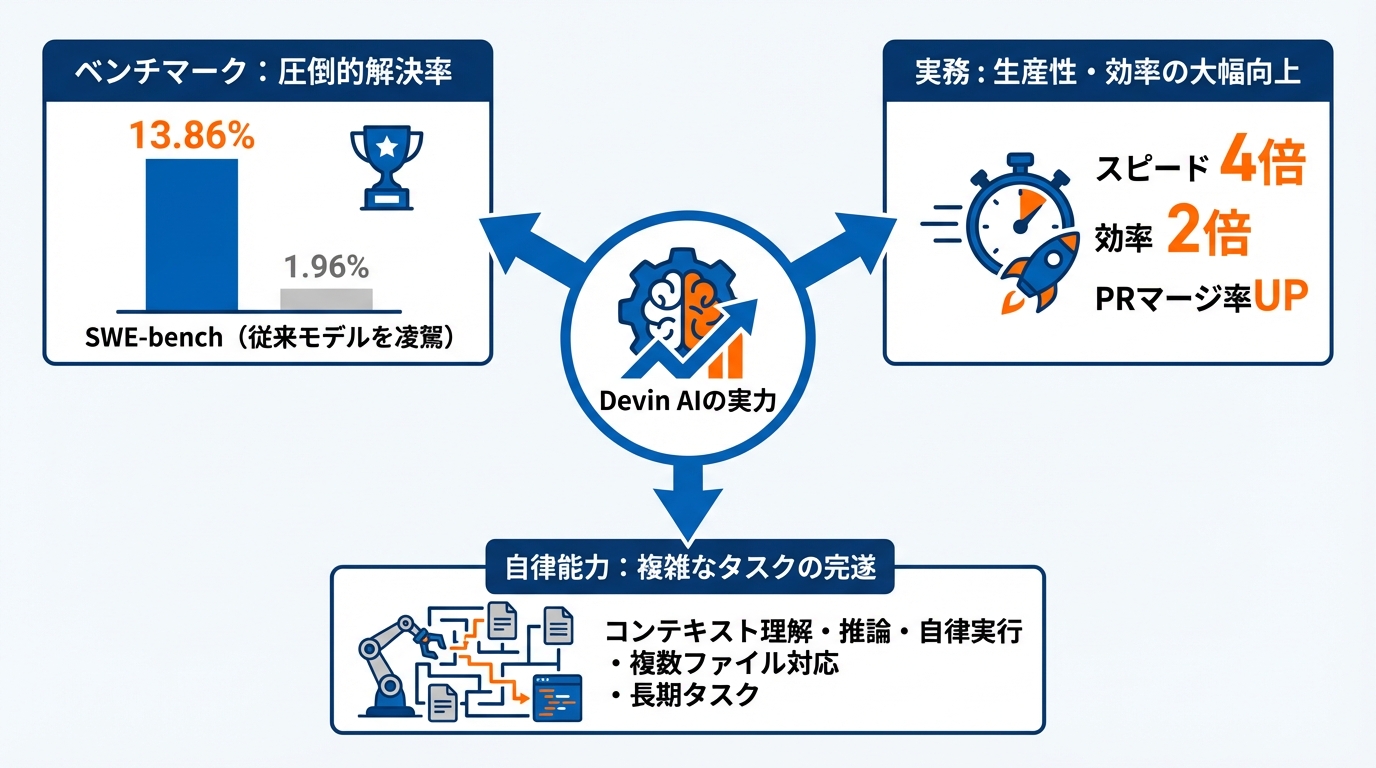

Devin AIは要求の厳しいSWEベンチマークなどの評価指標で高い性能を示しました。具体的には、課題の13.86%を最初から最後まで解決し、従来モデルの1.96%や4.80%を大きく上回る成果を記録しています(参照*2)。この大きな飛躍は、コード生成能力だけでなく、複数ファイルにまたがる複雑な修正や多ステップに及ぶタスクを自律的に実施できる仕組みに起因します。

SWE-benchなど実世界志向のベンチマークで上位成績を収めた背景には、「コンテキストの持続・推論・自律実行」という三位一体の強みがあります(参照*4)。単発のコードスニペット生成ではなく、プロジェクト規模でのファイル依存関係やエラー箇所を正確に把握し、最終的な動作まで到達できることが強調されます。この点で、従来の補助型AIツールから一歩進化した姿をベンチマーク結果が裏付けているといえるでしょう。

他モデルとの比較でも、自然言語によるバグ報告をそのまま解析し、該当箇所を特定して修正パッチを当てるまでの一連のプロセスが自律的に行われる点が秀逸と評価されています。このように高い問題解決力を示すことで、実際のプロジェクトに近い開発環境でもDevin AIは選択肢として強く浮上しています。

ただしベンチマーク結果はあくまで指標であり、現実のチーム環境や既存システムとの連携度合い次第でパフォーマンスは大きく変動します。大規模なレガシーシステムとの整合性や独自ソースコード構成など、一部で人間のレビューが依然不可欠な場面もあります。そのため、ベンチマークの数値だけで導入効果を判断するのではなく、実際の環境でどれほどタスクをスムーズに処理できるかを見極めることが重要です。

実務データに基づく生産性指標

Devin AIの実務での成果は、さまざまな企業の導入データから確認できます。ローンチから約18か月で金融大手のゴールドマン・サックスやサンタンデール、ヌバックなど数千社が活用しており、コードベースの理解度はシニアエンジニア相当、実行速度やベロシティはジュニアエンジニア並みに高速という評価が下されています(参照*6)。

実世界の事例では、問題解決スピードが4倍、リソース消費の効率が2倍改善し、プルリクエスト(PR)のマージ率は34%から67%へ上昇した報告があります(参照*6)。また、セキュリティ脆弱性対応へのドルコスト削減にも寄与し、人間が30分かける作業を約1.5分で処理したケースでは、20倍の効率を発揮したとのことです。こうしたデータは、単なるコード生成以上に、開発プロセス全体の効率化と品質向上を支援していることを示しています。

特筆すべきはテスト工程でも生産性指標が伸びている点です。最初のドラフトをDevinが生成し、エンジニアがレビューと主要ロジックの整合を確かめる体制を取ることで、数百規模のリポジトリを一気にカバーし、テストカバレッジを50~60%から80~90%へ引き上げた企業が多数あります(参照*6)。

一部の日本企業からは、リリースされた機能の約15%がDevinによる新規機能、約20%が修正対応だったとの報告もあり、短期間でチームの運用フローに溶け込む柔軟さもうかがえます(参照*8)。これらの実務データは、チームの規模や業種を問わず、一貫して開発の生産性と品質向上に貢献しているといえるでしょう。

ただし、急激なPR数の増加やレビュー待ち発生といった課題も報告されています。Devinが高速で成果物を生み出す一方、それを検証・査読するための時間確保が必要になるからです。この点については、後述の運用設計で述べるように、人間のレビューをどの程度・どのプロセスで取り入れるかを明確化することが不可欠です。

モダナイゼーションとテスト自動化の成果

現場の声としてよく上がるのが、モノリシックなレガシーをモダンアーキテクチャへ移行する時期にDevin AIが大きく役立つという点です。たとえば、複数のリポジトリを横断してSASからPySparkへの移行や、COBOLからJavaへの書き換えなどを一斉に進める際、長期的な視点でコードベース全体をカバーする力が評価されています(参照*6)。

モダナイゼーションの手順は、一部の企業にとって長年の課題です。フレームワークのバージョンアップやアーキテクチャ再構築が必要でも、人的リソースやノウハウ不足で作業が後手に回るケースが多く見られます。Devin AIはこうした領域で、自動コーディングと検証を大量並行的に実行できるため、移行のリスクや工数を削減できるとされています。

また、テストの自動化効果も顕著です。Devinが生成するテストは、既存のパターン解析やコードベースとの比較を通じて作成されるため、冗長なテストコードだけでなく重要なエッジケースをカバーしたドラフトを用意しやすくなります。人間のエンジニアが最終的に細部を詰める構成にすることで実務にフィットし、結果的に品質面の底上げに寄与しています。

これらの成果から、Devin AIは単なるスクリプト生成ツールではなく、開発体制そのものを抜本的に効率化する原動力として捉えられるようになっています。規模の大小を問わず、コードベース全体の理解と学習能力を強みに、抜け漏れの少ない自動化プロセスを実現するアプローチとして広く注目されています。

日本企業の導入事例から見る開発プロセスの変革

日本企業におけるAI駆動開発事例

日本では多くの企業がDevin AIを取り入れ、独自のプロセス変革を進めています。SHIFTはCognition AI, Inc.と戦略的パートナーシップを結び、自社開発フレームワーク「SHIFT DQS」とDevinを組み合わせることで、要件定義から結合テストまでを対話的に進行し、開発効率が30~50%向上する可能性が示されています(参照*9)。

クラウドエース株式会社は社内への本格導入に踏み切り、繰り返しの多いコーディングやテスト工程を大幅に短縮する成果を上げています(参照*10)。Devinが自然言語の指示を読み取り、Slackなどのコミュニケーションツールと連携してエンジニアリング作業を自動実行する仕組みが確立されています。この連携により、開発チームは新技術の検証や顧客要件の整理など、より創造性の高い領域に注力できる余地が増えています。

ウルシステムズ株式会社もエンタープライズ市場向けの導入支援を展開し、人手不足や複雑化する大規模開発の課題を解消する取り組みが報告されています(参照*11)。Devinは設計・コーディング・テスト・デプロイまでを統合してカバーし、既存システムのドキュメント作成や調査といった下準備も担えるとされています。これにより、プロジェクト着手のスピードアップや計画立案の柔軟性にも効果をもたらしています。

日本企業ならではの検討ポイントとして、データの取り扱いやドキュメント文化への対応などが挙げられます。Devinはコード作成やバグ修正だけでなく、必要に応じて説明資料を生成したり、チームの会話ログを活かして後追いドキュメントを整備する使い方も報告されています。ただし、AI導入に対する抵抗感やセキュリティ要件、規約整備などの面をクリアにしておくことが重要です。

スタートアップとメガベンチャーの活用実態

スタートアップ企業では、特にスピードとリソース削減の面でDevin AI導入のインパクトが大きいとされています。小規模チームでも高度な開発工程を進め、同時に複数の機能リリースを実現できるためです。特に、チーム全員が複数の役割を兼務する場面が多いスタートアップでは、コードレビューやテスト対応の効率化が直接的なスループット向上につながります(参照*12)。

一方、大手のメガベンチャーや事業会社でもDevin AIを積極的に活用し始めています。たとえばDMMのプラットフォーム開発本部では、2025年5月から試験運用を開始し、ベロシティが平均約1.7倍、個人のタスク消化量は約2.4倍に向上した事例が紹介されています(参照*7)。これまでCursorやGitHub Copilotとの併用で補完的に使われていたAIコーディング支援が、より自律的で広範かつ一貫したワークフローに進化し、短期間で実用的な成果を出しています。

スタートアップ・メガベンチャーを問わず共通するのは、開発体験が向上する点です。たとえば、Slackで一行の命令を入力するだけで複数ファイルを一気に生成したり、要件定義段階の不確定要素を自律的に埋めていくことで、サービス企画から実装までのリードタイムが大幅に短縮されます。こうして生まれたリソースの余裕を、企業はビジネス拡大や新プロダクトの開発へと再分配できます。

ただし、コンプライアンスやガバナンスの側面は大手企業ほどきめ細かい対応が必要です。大企業では多数の既存システムが稼働しており、データ管理や認証フローなどを安全に扱うことが不可欠です。Devin AIが加わることで、セキュリティパッチの適用や脆弱性修正などの領域を自動化しつつ、ヒューマンレビューをどこで挟むかという設計を明確にしておく必要があります。

エンタープライズ導入とセキュリティ要件

日本国内のエンタープライズ市場でも、Devin AIの導入が加速しています。セキュリティ要件や監査要件が厳格な組織でも、既存ツールとの連携や権限管理を十分に設計すれば、比較的スムーズに活用できる事例が増えています(参照*11)。

多くの企業が導入時に懸念するのは、機密情報や個人データがAIモデルに吸い込まれてしまうリスクです。Devin AIにはエンタープライズ向けのバージョンであるDevin Enterpriseが用意されており、社内ネットワークやプライベートクラウド環境に閉じた形で稼働させることができます(参照*10)。これにより、データ管理ポリシーを守りながら大規模なAI駆動開発を実現できます。

セキュリティ面のもう一つの利点として、Devinは静的解析ツールで検出された脆弱性の早期修正を得意としており、企業規模によっては脆弱性対応に使っていた5~10%の開発者時間を節約する事例も報じられています。コンパイラ警告やコードスキャン結果を自動で参照し、該当箇所へのパッチ適用を進めるワークフローが確立されています。このように、監査やセキュリティ対応が煩雑なエンタープライズ企業ほど、Devinの恩恵を受けやすい構造だといえます。

今後はAI専用のセンター・オブ・エクセレンス(CoE)を組織内に設置し、ツール導入支援やトレーニング、ベストプラクティス定義などを一元化していく動きが広がるとみられます。企業によっては初期投資がかかりますが、開発効率と品質向上というリターンを踏まえれば、中長期的には十分投資価値があると考えられています。

Devin AIとエンジニア組織の新しいケイパビリティ

生成AIペアプログラミングと知識移転プロセス

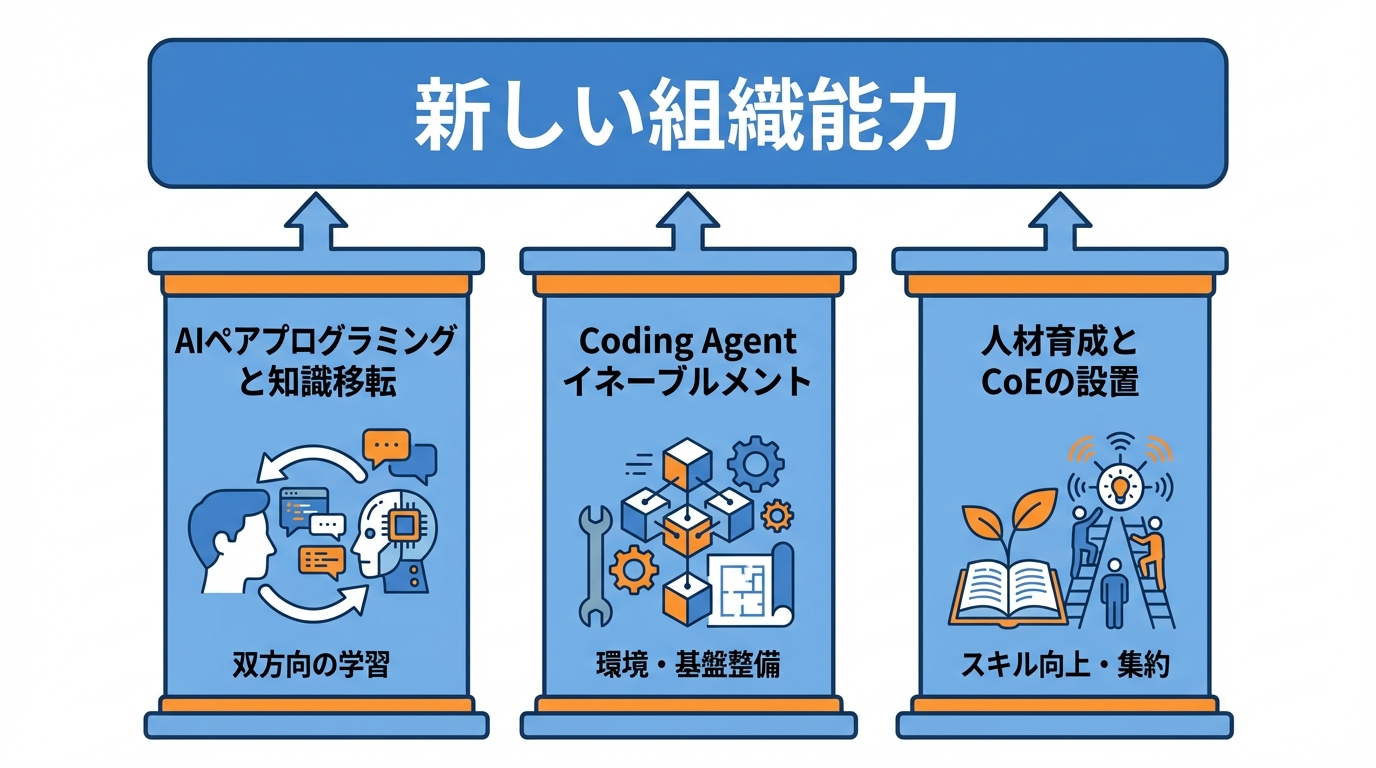

近年はAIペアプログラミングという新たな開発スタイルが注目されており、Devin AIの登場によってこの潮流はさらに加速しています。人間とDevinの両方がコードを生成し、お互いのアウトプットを検証・補完し合うことで、より質の高い成果物を短時間で得る試みです(参照*13)。

従来のペアプログラミングは人間同士の協働に限定されていましたが、AIを交えることで暗黙知の形式知化や新しい技術の迅速な吸収が期待できます。実際の知識移転プロセスは、AIの生成コードを人間がレビューすることでコードの意図や背景を学び、逆に人間のコメントや修正動作をAIが学習していくという双方向性にあります。

たとえば、AIが生成したコード断片に対してエンジニアが根拠を問いただす過程では、設計思想やフレームワーク特有の注意点などが自然言語でやり取りされます。このやり取り自体がスキル習得のプロセスとして機能し、初心者エンジニアでも上達が早まる効果が示唆されています(参照*13)。

現場レベルの具体事例では、Devinが提示したSQLクエリをヒューマンエンジニアが検証し、必要に応じてパフォーマンスチューニングのヒントを返すサイクルが存在します。このループを繰り返すうちに、Devinは次の類似タスクでより最適なクエリを提示できるようになります。エンジニア側も、クエリ最適化の基礎を考える機会が増え、意図を理論的に整理できるようになります。

この協働プロセスは、従来のAIプラグイン型ツールを超えた新しい組織能力の形成につながると期待されています。ただし、AIにすべてを任せたり、人間が検証を怠ると、誤ったコードを生成してしまうリスクもあるため、双方向のコミュニケーションが重要です。

Coding Agentイネーブルメントと人材育成

Devin AIなどのCoding Agentを単に導入するだけでなく、組織全体で活かすためには“イネーブルメント”施策が不可欠です。これは、人事面や教育面でのサポートだけでなく、開発フローやアーキテクチャ設計をAI活用に適した形に整備する取り組みを指します。たとえば、ユビー社がFull-Stack TypeScript環境でのCoding Agent活用を広く展開し、静的解析やデザインシステム、共通コンポーネントを整備してAgentが働きやすい基盤を作っていると報告されています(参照*14)。

具体的には、エンジニアがAIの出力を理解しやすくするために、コードベースを整合性の高いアーキテクチャへ再編成したり、型定義を充実させたりします。次に、デモやワークショップを通じてAIとのコミュニケーション手法やプロンプトの書き方を共有し、「AIが解釈しやすいプロジェクト構成」を志向する意識を育みます。結果として、AIがコード提案を出すスピードや精度が上がり、開発者側も負担なく受容できます。

また、エンジニアリングCoE(Center of Excellence)を設置して、DevinやWindsurf、GitHub Copilot Coding Agentなど複数ツールの専門知識を集約し、全社的にサポートする例も増えています(参照*12)。このCoEが中心となり導入ガイドやベストプラクティスを整備し、社内の利用者が安心してAI活用を始められる環境を提供します。導入初期のメンタリングやプロンプト管理システムの整備などを推進することで、個々のエンジニアの実力差を吸収し、組織としての生産性を底上げする効果が見込まれます。

人材育成においては、AIに任せる作業の範囲と、人間が担当すべきコア領域を整理することが重要です。たとえば、上流工程での要件ヒアリングや折衝、複雑なアーキテクチャ選定といった部分は経験豊富なエンジニアの判断力が求められる場合があります。一方、簡単な機能拡張や細やかなバグ修正など繰り返し作業が多い部分はDevinが得意とするため、人間がより高度な業務に集中できる構造を作り出すことが理想です。

こうした人材育成の側面を考慮することで、AIと人間の関係は一過性のツール導入に留まらず、「協働・補完関係」という新しい状態へと移行します。この流れが組織の開発生産性とイノベーション力を同時に底上げし、結果としてビジネス目標の達成にもつながると期待されています。

AI活用度可視化と組織変革の指標

AIをどれだけ活用しているか、組織全体でどんな効果を得られているかを定量化する取り組みも進んでいます。ファインディ株式会社が提供する「Findy Team+」では、AI利用レポートやAI効果レポートといった機能がリリースされ、チーム・個人単位での生成AI活用比率や開発リードタイムの変化を可視化するサービスが展開されています(参照*15)。

このような定量情報を基にすれば、経営層からの投資判断や組織変革のモニタリングが容易になります。また「どの部分のプロセスがAI化に最適なのか」「人間によるレビュー範囲をどこまで縮小できるのか」といった要素を、チーム内外で共有しながら改善を繰り返すことが可能です。CoEを活用して、導入ツールごとにROI(投資利益率)を測定する企業もあります(参照*12)。

さらに、こうした統計データを活用して次のアクションを計画する流れが主流になっています。たとえば、Devin AIの活用率が低いチームを対象に原因を調べ、新たな研修やトレーニングを行うなど、ピンポイントで組織サポートを行うわけです。結果として個々のチームに最適化された導入施策や開発プロセスが形成されます。

AIによる開発効率向上に注目が集まる一方、継続的な変革にはエンジニア組織全体の合意形成と学習が必要です。特に、レビューやドキュメンテーションなど「人間のノウハウ」が多分に残る領域をどうAIと分担するかは、組織カルチャーとも深く関連します。そうした課題に対して、可視化ツールや指標を活用しながら地道に改善を続けるアプローチが、今後のスタンダードになっていくでしょう。

他エージェントとの比較から見るDevin AIの位置づけ

ソフトウェアエンジニアリングエージェント研究との比較

Devin AIが高く評価される理由の一つは、総合的な自律性と広範な作業対応力にあります。研究コミュニティでも「RepairAgent」「AutoCodeRover」「SWE-agent」などのソフトウェアエンジニアリングエージェントが提案されていますが、それぞれ特化領域が異なるため、Devinのように幅広いタスクをカバーできるケースはまだ多くありません(参照*5)。

RepairAgentはテストケースのバグ修正に強みを持ち、有限状態機械で手順をガイドする設計です。ただし自然言語要件への対応には弱く、プロジェクト全体のスコープ管理までは対応できません。一方、SonarSourceのAutoCodeRoverは自然言語のチケット解析まで踏み込んでいますが、ファイルナビゲーションやシェル操作の機能が限定的という指摘もあります。

SWE-agentはDevinに似た方針を採用し、複数の開発ツールをAIが自動で利用しますが、修正意図の説明や高度なプログラム分析機能には乏しいとされます。こうした比較を踏まえると、Devin AIは自然言語処理力とファイルレベルの包括的操作、さらに継続的学習の融合によって、より実務的な自律エージェントとしての位置づけを確立しています。

学会やオープンソースコミュニティでも、将来的に複数のエージェントが相互連携して巨大プロジェクトを手がける可能性が議論されています。たとえば、RepairAgentが検知したバグ情報をDevinが解決し、AutoCodeRoverがリファクタリングを行う、といった協働イメージです。しかし現時点では、それぞれのモデルが異なる知見と内部構造を持つため、Devin単独で完結したほうが運用しやすいという選択が多いのが実態です。

他AIコーディングツールとの機能・価格ポジショニング

Devin AIを取り巻くコーディング支援ツールとしては、Cursor AI、Cline AI、Amazon Q、Continue.dev、Lovable AI、Replit、Roocode、Void AI、Windsurf AIなど多彩なサービスが存在しています(参照*4)。価格帯や導入形態もさまざまで、個人開発者向けには安価または無償で提供される一方、エンタープライズ向けには包括的なサポートやセキュリティ機能を加味した上位プランが用意される傾向にあります。

Devinが競合と一線を画すのは、「継続的な文脈管理」と「全体コードベースの理解」を組み合わせて実践的な開発プロセスを支えられる点です。Cursor AIやGitHub Copilotなども優れた技術を持ちますが、多くはファイル単位や単発プロンプトへの対応が中心です。Devinの場合は、マシン・スナップショット機能でプロジェクトの状態そのものを保存し、Session MemoryやPersistent Contextを活用してサイクルをまたぐ作業を容易にする仕組みを備えています。

価格面では、個人・中小企業向けのエントリープランから大企業向けのEnterpriseプランまで幅広く展開されており、ユーザーは導入規模やセキュリティ要件に応じて選択可能です。究極的には人間のエンジニアをどこまで削減できるか、あるいはどこまで効率を高められるかという投資対効果で導入を判断する企業が多いようです。企業規模が大きいほど、カスタムサポートや権限管理機能が欠かせないため、Devin Enterpriseが選ばれる傾向にあります。

また、Findy Team+のようなAI活用状況を可視化できる外部ツールと組み合わせるケースも増えています。これは利用率やコード品質、レビュー時間などを分析し、最適なツール運用を導くためです。各AIツールの性質を見極めて必要に応じた組み合わせを試みる企業が増える中でも、Devinは総合力の高さから、コアエージェントとしての存在感を確立しています。

Devin AIに適したユースケース選定基準

Devin AIを有効に活かすには、まず自社のプロジェクト特性と必要要件を整理することが重要です。大量の既存コードベースを持ち、長期にわたって機能追加や保守が行われるケースでは、DevinのセッションメモリやPersistent Contextが最大限に活用されやすいと考えられます。逆に、一回限りの小規模スクリプト開発程度であれば、他の軽量ツールでも十分な場合があります。

複数の言語やフレームワークをまたぐモダナイゼーションプロジェクトや、セキュリティ修正・性能チューニングなど、対象範囲が広いタスクにはDevinが特に向いています(参照*6)。また、ラピッドに複数の企画を試しては修正を重ねるようなスタートアップ文化にも適しており、アジャイル開発のサイクルを大幅に短縮する効果が期待されます。

一方、要件変動が激しく、仕様補足やユーザーインタビューなどヒューマンコミュニケーションの比重が大きいシチュエーションでは、Devinだけで完結させるのは難しいという見方もあります。また、他国とのやり取りが多い国際的プロジェクトの場合は、作業言語が多様になるため、導入前にDevinがサポートできる言語や文字コードなどをチェックする必要があります。

こうした基本的な適合性を踏まえた上で、企業はDevinを導入するメリットやROIを評価し、必要に応じてCoEやトレーニング体制を構築していく流れになりつつあります。最終的には、どれほど正確に文脈を捉え、プロジェクト全体のコード品質とスピードを上げてくれるかがDevin導入の判断ポイントとなります。

Devin AI導入の実務ポイントと運用設計

プロンプト設計とタスク分解のベストプラクティス

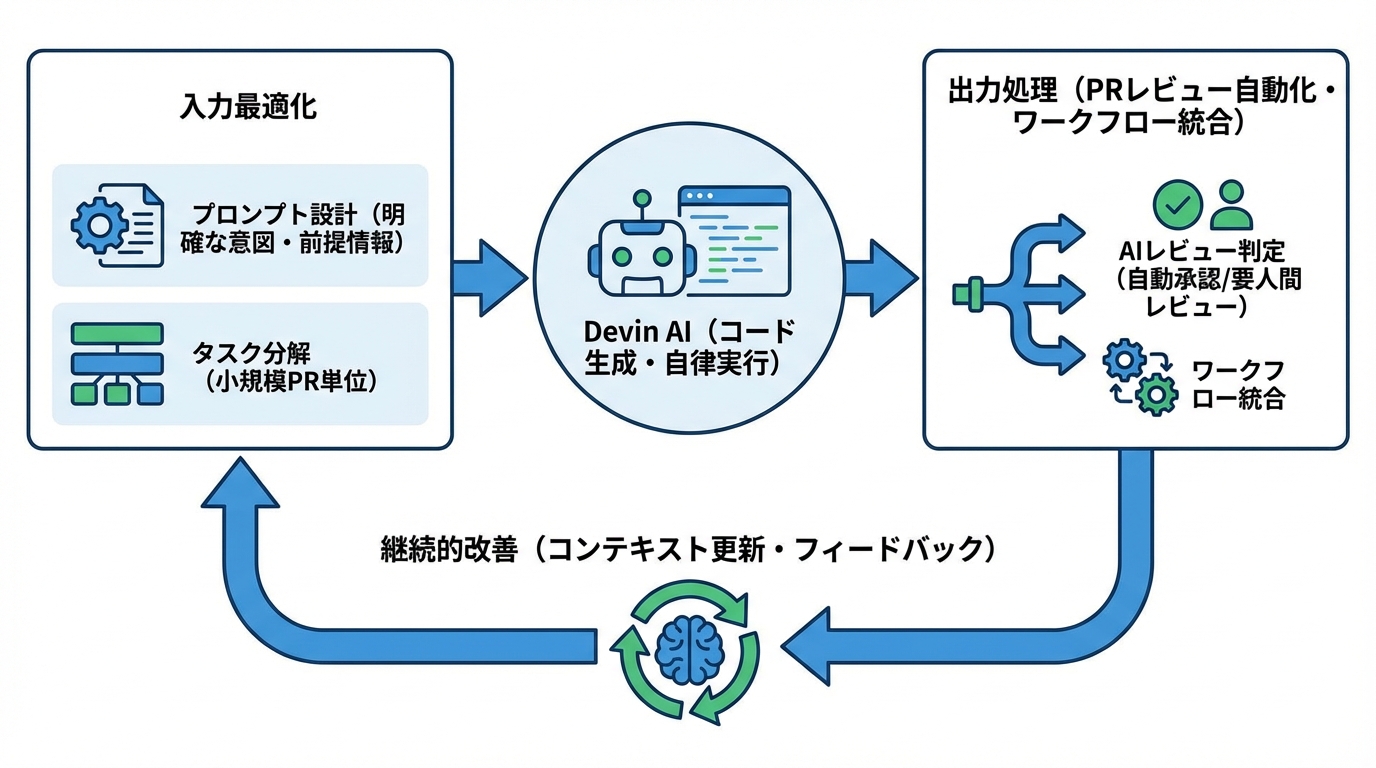

Devin AIをうまく機能させるには、プロンプト設計が極めて重要です。明確な意図、対応すべきファイルやドキュメント、検討すべき機能要件を初期段階で共有するほど、生成されるコードの品質が上がりやすいと報告されています(参照*3)。防御的プロンプトと呼ばれる手法も注目されており、あらかじめ想定しうる混乱点を列挙しておくことで、曖昧な指示を減らす工夫が効果的です。

実際の作業では、タスクを分割し小規模のPR単位でDevinに任せると成功率が高いとされます。たとえば「フロントエンドの確認画面を作成し、テストを整備する」「バックエンドAPIを拡張し、新たなテーブルに対応する」などの切り分け方です。あまりにも大規模なタスクを一気に委任すると、コードレビューの際に混乱を招きやすいとの指摘があります。

プロンプトには必要な前提情報もきちんと記述することがポイントです。使用するライブラリやバージョン、依存パッケージ、UIのモックデザイン、リポジトリ名などを知らせておくと、Devinが適切に作業を開始できます。初回導入時は、エージェントが参照するべきコード規約や命名規則を盛り込み、プロジェクトの標準仕様を学習させることが有用です。

また、プロンプト設計の段階でデバッグ方針やエラーログの扱いについても触れておくと、問題が起きた際の対処がスムーズになります。特に大規模プロジェクトでは、ログ管理やテスト報告を自動化する仕組みも構築しておくことで、エンジニアが本質的な部分に集中できる環境を整備できます。

こうしたベストプラクティスを意識することで、Devin AIのコード生成や自律実行の精度を高め、結果的にレビュー負荷の軽減を実現しやすくなります。要件を正確に伝え、タスクを明確に仕切ることが、Devin導入を成功させる鍵となります。

ワークフロー統合とPRレビュー自動化の設計

Devin AIが大量のコードを自動生成する一方で、企業現場ではPR(プルリクエスト)の量が急速に増大し、人間によるレビューの工数がボトルネックになる事例も見られます。そこで注目されるのが、ワークフローへの組み込み段階でPRレビューを自動化または半自動化する設計です。DMMの事例では、Claude Code GitHub Actionsを導入してAIによるレビュー判定をセットし、人間の介在を最小限に抑えています(参照*7)。

具体的には、PRが作成された段階でAIがコードの内容を解析し、「自動承認可能」「要人間レビュー」などに振り分けるフローを構築します。小さな機能追加や単純なバグ修正であれば自動承認に、影響範囲が大きかったり結合テストが必要な場合は人間による査読に回す仕組みです。非同期的にレビューが進むため、大規模プロジェクトのようにPRが多数並行するケースでも、エンジニアが全件を手動チェックする負担を減らせます。

ただし、完全にAIに任せるにはリスクもあるため、一定のテストやA/Bテストを通じてAIレビューの精度を検証するフェーズを設けることが推奨されます(参照*8)。明らかに至らない修正を見逃してしまう場合もあるため、導入初期にはエンジニアが積極的にモニタリングし、AIレビューが誤判定を起こす分野を特定して補強を図る必要があります。

さらに、デイリーベースでコンテキストを更新する運用も重要です。PRコメント内で得られた知見を定期的にAIにフィードバックすることで、同種の修正品質を高められる仕組みが生まれます。DMMではDevinのPlaybooksを使い、毎週月曜にPRコメントを統合しcontext.mdを自動更新する運用を実践しており、エンジニアの手間を大幅に軽減しています(参照*7)。

ワークフロー統合はAI駆動開発をスケールさせる上で重要な要素です。高度に自動化されたプロセスの中でも人間の判断やレビューが適切に配置されることで、リスクを低減しつつスピードを維持するバランスが取れます。エンジニアが単調作業に追われる時間を削減し、より創造的なタスクにフォーカスできる点が最大の利点といえます。

知識ベース整備とコンテキスト管理の仕組み

Devin AIを長期的に活用するには、知識ベースの整備とコンテキスト管理が極めて重要です。特に企業固有のコーディング規約や設計ドキュメント、過去プロジェクトの教訓などは、AIが参照できる形で準備することが推奨されます(参照*3)。これにより、開発中に繰り返し登場するパターンやエッジケースをDevinが自動的に推察し、共通ロジックや再利用可能なコードを素早く抽出できます。

また、クラウド上で多数のエージェントを運用する場合は、複数エージェント間のコンテキスト共有が課題となります。DMMの例では、CLAUDE.mdやAGENTS.mdといった共通ファイルを作成し、複数のAIツールが同じプロジェクト背景を共有できる仕組みを持たせています(参照*7)。こうした統合設計により、エージェント切り替え時の不整合や学習漏れを最小化する効果が期待されています。

知識ベースへのデータ追加は、短い周期で自動実行できるワークフローが好ましいとされています。たとえば、毎週特定の時間にPRからコーディングガイドラインへ改善点を反映したり、APIの更新情報をドキュメント化する仕組みです。Devin自体が学習データを収集しやすいよう設計されていますが、企業独自の情報整理策が不可欠になります。

さらに、セキュリティや監査の観点から、アクセス権を細かく設定する運用も重要です。全員が全情報にアクセスできてしまうと、データリークのリスクが高まります。チーム内で役割分担し、AIが参照できる範囲を制御するなどの取り組みが必要です。こうした努力を積み重ねることで、Devinは単なる一時的な自動化ツールから、企業のコアナレッジを学習し続ける“長期メンバー”として機能するようになります。

以上のように、Devin AIの持つセッションメモリやマシン・スナップショット機能を最大限活かすには、綿密な運用設計と継続的な知識ベース刷新が不可欠です。企業ごとの要件に合わせた運用を進めることで、人間の介在を最小化しつつ品質を維持し、イノベーションのスピードを加速させることが期待されています。

おわりに:Devin AI時代のエンジニアに求められる視点

Devin AIは、ソフトウェアエンジニアにとって、従来の自動化ツールを超えた相棒になり得る存在です。高度なコード生成から複雑なプロジェクト管理までシームレスにこなし、学習を重ねるほどに精度と速度を増していく進化が期待されています。導入規模や目的は多様でも、開発現場へ与えるインパクトは大きいといえるでしょう。

この時代、エンジニアにはAIとの協働を前提とした新しい視点が求められます。AIに任せるタスクと、人間が戦略や設計を担う領域を明確にし、双方向の学習プロセスを実現することが重要です。Devin AIがもたらす変革を前向きに捉えながら、自分たちの現場や組織がどのように変わるべきかを考え、継続的にアップデートしていくことが、これからのエンジニアと開発チームの飛躍を支えるポイントとなります。

監修者

安達裕哉(あだち ゆうや)

デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。

2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。

著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。

(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))

参照

- (*1) GeeksforGeeks – What is Devin AI ?

- (*2) GeeksforGeeks – How Does Devin AI Works ?

- (*3) Coding Agents 101: The Art of Actually Getting Things Done

- (*4) Rost Glukhov | Personal site and technical blog – AI Coding Assistants comparison

- (*5) Agentic AI Software Engineers: Programming with Trust

- (*6) Cognition – Devin's 2025 Performance Review: Learnings From 18 Months of Agents At Work

- (*7) DMM Developers Blog – Devin×Claudeで実現する持続可能なAI開発体制

- (*8) IT Leaders – ソフトウェア開発AIエージェント「Devin」で修正/機能追加を自動化─AI insideとYOUTRUSTが導入効果を説明

- (*9) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – SHIFT、AIソフトウェアエンジニア「Devin」の国内展開リードに向け、Cognition AIと戦略的パートナーシップを締結

- (*10) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – 「世界初のAIソフトウェアエンジニア Devin」を本格導入

- (*11) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – ウルシステムズと米Cognition AI、「Devin」を日本のエンタープライズ市場に共同展開

- (*12) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – AIエージェントによる自律的なソフトウェア開発を支援する「AI駆動開発/バイブコーディング」CoEサービスを開始

- (*13) J-STAGE – ソフトウェア開発における人と生成AIの協働の革新

- (*14) AI Coding Agent Enablement in TypeScript

- (*15) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – AI戦略支援SaaS「Findy Team+」、AI投資の「見える化」を実現する新機能を一挙リリース!