生成AIチャットボットが注目される理由

生成AIは、大量のデータを学習した人工知能(AI)が新たな文章や画像、音声などを自動で生成する技術です。従来のAIシステムはルールベースやシナリオ型が主流でしたが、生成AIの登場により、より柔軟に言葉を理解し、新しいコンテンツを瞬時に生み出せるようになりました。ビジネス現場では、こうした高機能なAIをチャットボットとして導入し、カスタマーサポートや社内問い合わせ対応などで活用する動きが加速しています。

例えば東北大学では、2024年4月に大学ホームページなどで運用する14台のチャットボットに生成AIを導入し、多様化する問い合わせへの応対を効率化しました(参考)。これは国立大学として初めての試みで、人間らしい受け答えとスピーディな対応を両立させています。大学内では若手職員によるDX推進チームが先導し、生成AIによるリソース削減や情報提供の質向上を目指しており、こうしたリーダーシップが導入を後押しする要因となっています。

また日本女子大学では、理学部数物情報科学科とメディアセンターが学生の協力のもと学内向けの生成AIチャットボット開発を進めています(参考)。学生がシナリオ型と生成AI型の違いを学びつつ、新たなAI生成の可能性を探究し、短期間で試作版を完成させました。学生の発想や意欲が学内の問い合わせ効率化に直結し、語学学習や学習支援などにも活用しやすい点が注目されます。

このように、従来の単純な応答システムに比べ、生成AIを組み込んだチャットボットは自然言語処理の精度や自動応答のスピードが飛躍的に高まるため、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の切り札として期待されています。特に複雑な問い合わせが増える大規模組織では、会話AIを導入して業務効率を高め、人的リソースを戦略的な業務に振り向けるといったメリットが得られます。

AI生成と自然言語処理で広がる顧客体験

生成AIは、決められた選択肢を提示するだけでなく、人間の文章表現や意図をくみ取りながら、オリジナリティのある回答や提案を自動生成できる点が大きな特徴です。特にテキスト生成と自然言語処理(NLP)の組み合わせが注目されています。近年は機械学習や深層学習の進歩により、日本語を含む多言語領域でも高いレベルの対話AIが実用化されています。

活用例として、東北大学の学生団体TOHOPEが開発に参加したチャットボットシステムがあります。学生の意見を取り入れながらLINEで在学生が問い合わせできる機能を整備し、運営側は応答の正確性やスピードアップを重視しました(参考)。既存のチャットボット基盤に生成AIを組み合わせることで、多角的な質問にも柔軟に対応し、24時間リアルタイムで返答する仕組みを確立しています。

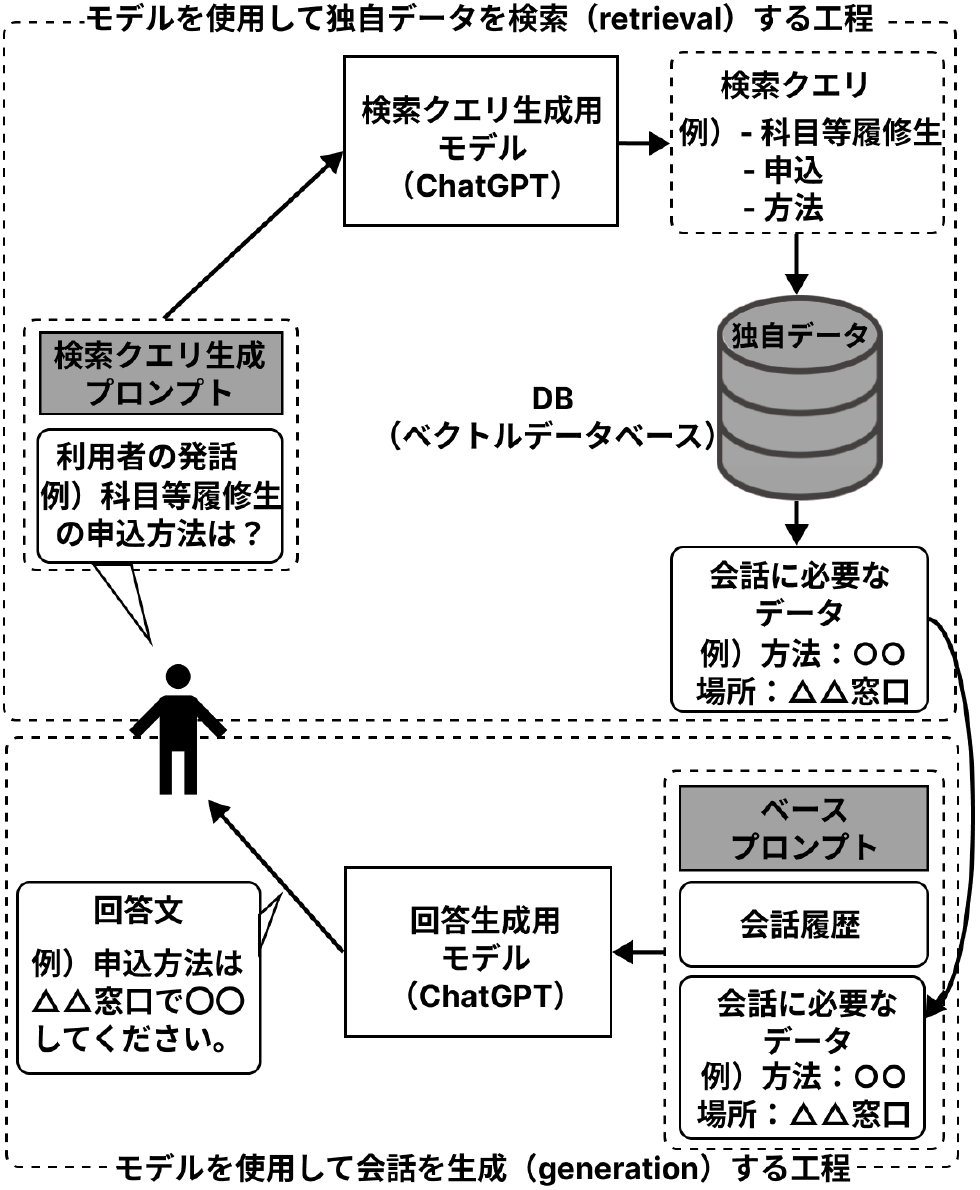

顧客向けにも、生成AI技術を取り入れたチャットボットは好影響をもたらします。問い合わせ窓口やオンラインサポートを自動化することで、ユーザーはいつでも気軽に情報を得られ、企業担当者も深夜や休日の対応を最小限に抑えられます。これが顧客満足度の向上やカスタマーエンゲージメントの強化につながっています。東北大学では多言語対応チャットボットを設置し、外国人留学生の問い合わせにも対応しています(参考)。国際化が進む組織にとっても有効なソリューションです。さらに独自データを活用しながら回答を生成するRetrieval-Augmented Generation(RAG)技術が普及し、利用者に的確な情報を届ける精度が高まっています。

機械学習・深層学習が支える対話システムの進化

生成AIチャットボットの核となるのが、機械学習と深層学習というAI研究の中核技術です。膨大なデータをもとに学習を重ねることで、文脈を理解し、音声認識や画像認識なども統合的にこなす高機能な対話システムが生み出されています。日本国内の研究機関でも、対話AIにおける自然言語処理の一環として、会話の継続性や適切な感情表現を実現するための研究が盛んに行われています。

東北大学はコロナ禍を転機としてDX推進プロジェクトを立ち上げ、生成AIチャットボットや議事録作成システムなどを独自開発し、文章要約や専門用語の補足説明にも成果を上げています(参考)。大規模言語モデル(LLM)を用い、利用者が入力したプロンプト(指示文)に対して高度な推測と回答ができる仕組みを積極的に取り入れているのが特徴です。特筆すべきは、RAG技術を組み合わせることで、従来は個別に回答の精度を上げるために必要だった大量のラベル付きデータがなくても、組織が保有する独自文書を定期的にアップデートしながら正確な回答を生成できる点です。

引用元:https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/61/TR0601-07.html

さらに、大阪の公式観光サイト「osaka-info」では、20以上の言語に自動応答できるAIチャットボットを導入し、訪日外国人旅行者の問い合わせに対応しています(参考)。ここではOpenAIのChatGPTを活用して多様化する質問に24時間体制でリアルタイム応答を行い、大量データを深層学習したモデルが瞬時に適切な翻訳や情報提供をし続ける仕組みを実装しています。これは観光客の利便性のみならず、自治体の業務負担を軽減し、DX推進の成功例の一つとして注目されています。

自動応答・リアルタイム応答がもたらすカスタマーサポート

自動応答とリアルタイム応答を実現する生成AIチャットボットは、単なる問い合わせ受付を超えて、顧客との関係性を深める有力な手段となっています。ユーザーが製品やサービスに関する疑問をいつでも気軽に投稿できるようになれば、企業は24時間365日対応という形で顧客満足度を高められます。これをビジネス機会の拡大やブランドイメージ向上につなげる企業が、中小企業から大企業まで幅広く登場しています。

千葉県では福祉相談を24時間365日対応できるAIチャットボット「いつでも福祉相談サポット」を導入し、利便性の追求とともに行政の顧客対応力を底上げしています(参考)。福祉に関する多様な問い合わせを自動化しつつ、生成AIが状況を詳しく聞き取り、該当する行政部署の案内まで行う仕組みが整っています。これにより、時間外の問い合わせ増加にも対応可能とし、県民がいつでも安心して相談できる環境を整えています。

さらに、文部科学省主導の実証研究事業では、生成AIを使った校務支援にも取り組んでいます(参考)。ここでは教職員の業務負担を減らしつつ、子どもたちの学びをより深いものにするために、チャットボット機能を含むシステムを開発中です。学習指導要領の問い合わせや保護者対応などにも活用可能であり、教育現場の負担軽減と質の向上を同時に実現する好例となっています。行政や教育分野で活発に活用が広がることで、多様な目的に合わせたチャットAIの導入が進むと考えられます。

会話AI導入の課題とセキュリティ対策

生成AIチャットボットの導入が進む一方で、セキュリティや導入体制の整備には慎重な検討が欠かせません。AIチャットボットに機密情報を入力すると、そのデータが外部に流出するリスクや、誤った回答のまま拡散されてしまうリスクがあります。また、自動化ツールが業務の大半をカバーできるようになったとしても、最終的に責任を持つのは人間であることを忘れてはなりません。企業や公的機関のDX推進担当者は、AIの利点を享受しつつも、リテラシー向上やハンズオン研修を通じて、正しい運用ルールを確立する必要があります。

岡山大学の医療現場では、介護保険の説明を行うAIチャットボットを開発し、患者がスマートフォンからいつでも質問できる仕組みを構築しました(参考)。ただし、医療や介護の分野では個人情報の取り扱いが極めてデリケートであるため、導入には厳重なセキュリティ管理が伴います。外部APIを利用する場合にも、やり取りするデータがどこに保存されるか、どのように暗号化されるかを明確に把握しておく必要があります。

AIを含む情報システムを導入する際は「アライメント」の観点も重要です。アライメントとは、AIが人間の倫理観や企業の目的に合致した形で動作しているかを示す概念で、業務要件やコンプライアンスを満たしているかどうかの検証プロセスが求められます。またベータテストの段階で実際のユーザーに触れてもらい、誤回答例を洗い出すことも大切です。こうした仕組みを整備することで、社内のAIリテラシー不足を補い、より安全で信頼できるチャットボット活用が実現します。

DX推進を加速するチャットボット活用と今後の方向性

企業や公的機関が生成AIチャットボットを導入する最大のメリットは、DX推進をスピーディに進められる点です。実際、東北大学では生成AIを組み合わせたメタデータ付与システムの開発を計画し、更なる業務効率化や研究推進を視野に入れています(参考)。こうしたチャレンジを積み重ねる組織は、社内外のコミュニケーションを円滑化し、イノベーションを生みやすい土壌を育成できるでしょう。

一方で、チャットボットが提供する対話AIには、高度なメンタルケアやセラピーの可能性も示されています。アメリカの大学では生成AI搭載のセラピーチャットボットが臨床研究でうつ病や不安症状を大幅に改善させたとの報告があります(参考)。従来は対面診療が困難だった患者にもリアルタイムでサポートを届けられる点は、医療・介護領域以外でも応用が期待されます。

また「人工知能(AI)」という言葉の定義や大規模言語モデルの仕組みを正しく理解することは、チャットボットを活用する上で欠かせません。スタンフォード大学の資料によれば、生成AIは人間のような文章を作り出す大規模言語モデルを中核に持ち、プロンプトと呼ばれる指示文を鍵に多様な業務をこなすと解説されています(参考)。さらに、生成AIチャットボットが誤った情報を混在させる可能性に十分留意すべきとの指摘もあります(参考)。

総合的に見ると、生成AIチャットボットは顧客対応や社内業務の自動化ツールとして大きな可能性を秘めています。企業や大学、官公庁など、あらゆる組織が今後ますます対話AIやチャットボットプラットフォームを活用し、リアルタイム応答や高度な顧客体験を提供していくことが予想されます。DX推進担当者は最新のAI技術を取り入れながら、セキュリティやリスクマネジメントを踏まえた導入手順を整え、PoCで終わらせず業務に定着させる工夫が必要です。多くの事例が示すように、生成AIチャットボットは企業や組織の新たな競争力となり得る存在と言えるでしょう。

監修者

安達裕哉(あだち ゆうや)

デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。

2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。

著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。

(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))

出典

- https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2024/03/press20240329-01-ai.html

- https://www.jwu.ac.jp/unv/jwu_times/2025_0328_01.html

- https://www.dx.tohoku.ac.jp/news_20240718/

- https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/61/TR0601-07.html

- https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/menubook/2023/1021.html

- https://chiba-minkyo.or.jp/info196/

- https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00074.html

- https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1183.html

- https://home.dartmouth.edu/news/2025/03/first-therapy-chatbot-trial-yields-mental-health-benefits

- https://teachingcommons.stanford.edu/teaching-guides/artificial-intelligence-teaching-guide/defining-ai-and-chatbots

- https://guides.temple.edu/ai-chatbots/explained

Photo:Shantanu Kumar