生成AI・ディープフェイクとは何か

生成AI(Generative AI)は、膨大なデータを学習し、新しい文章や画像、映像、音声を自動生成できる技術です。特にディープフェイクは、実在する人の顔や声を高精度で再現し、本人が発言・行動しているかのような動画や音声を作り出すテクノロジーを指します。近年はAIのディープラーニング(深層学習)が進化し、既存の動画や音声から新しい場面や動きを巧みに合成できるようになりました。こうした技術は映画の特殊効果や遠隔医療などにも応用が期待されています。

一方で、生成AI技術が悪用されると、フェイク映像やディープフェイク動画が容易に作成でき、個人や社会に深刻な影響を及ぼす可能性があります。AIフェイクニュースの拡散やAI動画生成を使った詐欺は、信ぴょう性が高まり人々を欺きやすくなる点が懸念されています。実際にAIコンテンツ生成によって、事実無根の情報がもっともらしく作られ、フェイクニュースとして流通するケースも増加しています(参考)。

一方、従来の定型応答しかできないシステムとは異なり、企業のDX推進やマーケティングで生成AIツールや生成AIサービス、生成AIプラットフォームを活用すれば、人手不足の解消や業務効率化につながります。例えばリサーチレポートやプレスリリースのAI生成、社内コミュニケーションや顧客対応の自動化など、多様なアイデアが生まれています。生成AIを活用する際は、ディープフェイクのリスクや生成AI著作権、AI倫理といった側面への配慮が不可欠です。

急増する被害事例とディープフェイク危険性

生成AIとディープフェイクは技術的には革新的ですが、その陰で深刻な被害も報告されています。実在する子どもの写真を性的ディープフェイクとして加工する行為が社会問題化しており、警察庁によると1年間で全国の警察に100件以上の相談があり、そのうち17件程度は生成AIを用いた被害でした(参考)。SNSで同級生の裸画像を合成して拡散するなど、加害者が身近な人であるケースも見られます。

ディープフェイク技術が悪用されると、プライバシー侵害だけでなく社会全体の信用を損なう危険性があります。ディープフェイク危険性は深刻で、何が真実か瞬時に判断できなくなる状況を招きかねません。FBIも、偽の電話や動画を使った詐欺手口が拡大していると警告しています(参考)。AIによる音声クローンは、家族が助けを求めているように装うことも可能で、見破るのが難しくなっています。

さらにディープフェイク作成のリスクは、未成年でも簡単に試せる点にあります。スマートフォンで瞬時にAI画像生成ができるため、性的ディープフェイクだけでなく、脅迫や誹謗中傷の道具としても利用される恐れがあります。鳥取県ではAI生成による児童ポルノの作成を禁止し、違反者に過料を科す条例改正案が可決されました(参考)。こうした動きを踏まえ、企業のDX推進担当者やAI導入責任者は対策を強化する必要があります。

フェイクニュースや災害デマへのリスク

生成AIの悪用例は性的なものだけではありません。災害や事故発生時に、現地で撮影されたように見せかけたAI画像生成による偽写真がSNSで拡散され、混乱を招くケースも報告されています。例えば、台風時に「ドローンで撮影した浸水被害」と称する画像が、実はAIで作られたフェイクだったことが判明し話題となりました(参考)。

引用元:https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/select-news/20220928_01.html

こうしたフェイクニュースは被災者の避難判断を誤らせ、防災対応に支障をきたす恐れがあります。過去の災害時にはSNS上で虚偽情報が広がり、混乱を助長した事例もありました。今後はAIフェイクニュースがさらに巧妙化し、普通の写真や動画と見分けがつかないクオリティで拡散されるリスクがあります。企業が運営するメディアや自治体のSNSアカウントも標的となり、信用失墜につながる可能性があります。

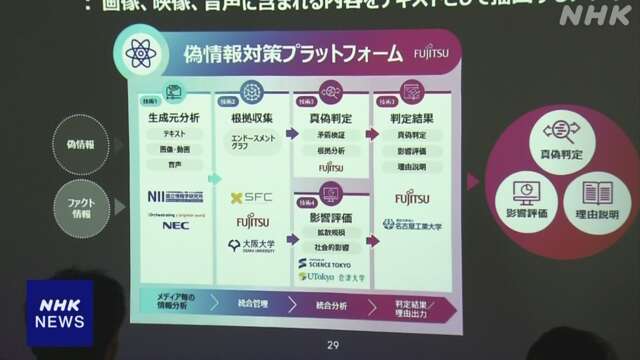

この問題に対応するため、偽情報検知システムの開発が進められています。富士通やNEC、慶應義塾大学などが連携し、ニュースや画像、ディープフェイクの解析を含めた総合的な分析技術が開発されています(参考)。企業のDX推進担当者は、こうした最新情報の収集やフェイク検出ツールの活用が求められます。

引用元:https://www3.nhk.or.jp/news/special/article/society20241016-01.html

生成AI技術がもたらすビジネスメリット

ディープフェイク被害やフェイクニュースといったネガティブな側面が強調されがちな生成AIですが、ビジネスにおけるプラスの効果も大きいです。生成AI応用により、商品のプロモーション映像を短時間で多数制作したり、人手では難しいデータ分析を自動化したりすることが可能です。生成AI革命と呼ばれる流れの中で、AIが顧客とのコミュニケーションやマーケティング施策の作成を担う事例も増えています。

生成AIマーケティングでは、顧客属性や購買履歴をもとにパーソナライズした広告コンテンツを作成できます。生成AI導入は社内業務の自動化にも役立ち、チャットボットによる問い合わせ対応や大量の文章要約、資料作成支援など、多くの企業で導入が進んでいます。DX推進担当者にとっては、従来のPoC(概念実証)段階で止まっていたAIプロジェクトをビジネス成果につなげる好機です。

一方、生成AI業界は海外を中心に急成長していますが、サイバー犯罪の分野でも生成AIが使われるようになりました。フィッシングメールの高度化やAI生成コンテンツによる詐欺は、ビジネスにもリスクをもたらします(参考)。効果的な生成AI活用には、使い方と守り方の両面を意識することが不可欠です。

ディープフェイク対策と世界各国の規制

ディープフェイク技術の規制は世界各地で進みつつあります。カリフォルニア州では選挙関連ディープフェイクの規制や削除義務、声や容姿の無断使用禁止などを盛り込んだ複数の法案が成立しました。選挙広告の拡散禁止やラベル付け義務もあり、公共の場での混乱抑制が狙いです(参考)。

アメリカ連邦議会でも「NO FAKES法案」が提出され、無断で個人の声や肖像権をAIで再現する行為を禁止することを目指しています。全国的なルール整備で法規制のばらつきを解消し、技術革新の自由度と個人の権利保護の両立を図る動きです(参考)。

日本国内では鳥取県がAI生成の児童ポルノに対して過料などの罰則を課す条例を可決するなど、自治体レベルで先行した取り組みもあります。今後はディープフェイク対策だけでなく、生成AI著作権やAI倫理に関する法整備が国レベルで進展するかが注目されます。企業がグローバルにAIサービスを展開する場合、各国の規制やルールを理解しておく必要があります。ディープフェイク技術に関連する法令違反は、企業の評判を大きく損なう重大なリスクです。

安心して活用するための生成AI導入ポイント

生成AIをビジネスに導入する際は、単なるツール導入にとどまらず、セキュリティ・コンプライアンス・社内教育の3点を重視することが重要です。まずセキュリティ面では、AIが学習したデータの外部漏えい防止や、生成AIプラットフォームの管理者権限の適切な設定が求められます。さらにAI倫理を踏まえた運用ルールを設け、ディープフェイクなどの不正利用を社内規程で明確に禁止することも不可欠です。

コンプライアンス面では、著作権や肖像権、プライバシーを尊重する仕組みが欠かせません。AIが作成したコンテンツでも、他人の顔や声、ブランドイメージの無断利用は法的リスクにつながります。運用担当者が生成AI著作権を社内で周知し、問題発生時の通報経路を明確にすることでトラブルを予防できます。

最後に社内教育です。生成AIプロジェクトを成功させるには、経営層や部門リーダーだけでなく、現場担当者も基礎知識を身につける必要があります。深層学習やAIディープラーニングなどの専門用語を分かりやすく説明し、AI画像生成や検出ツールの使い方をレクチャーする仕組みを整えましょう。社内にAIリテラシーが根付けば、新技術への抵抗感も減り、DX推進のスピードが飛躍的に上がります。

まとめと今後の生成AIプラットフォーム展望

生成AIとディープフェイクは、イノベーションをもたらす一方で、フェイク映像や被害リスクの高まりという相反する側面を持っています。海外ではディープフェイク検出技術やディープフェイク対策が強化され、日本国内でも法整備が進行中です。

企業のDX推進担当者やAI導入担当者にとって、生成AI活用のメリットは大きいものです。業務効率化や生成AIマーケティングによる競争優位性、社内のクリエイティブ活性化など、多彩な可能性が広がっています。重要なのは、導入時からセキュリティや法規制への対応策を組み込むことです。PoC止まりで終わらせないためにも、目的・目標を明確にし、必要な人材育成や社内ルール整備を同時に進めていく必要があります。

今後の生成AI業界はさらに進化し、新たな生成AIツールや生成AIサービスが次々と登場するでしょう。そのたびに危険性の話題も増えますが、正しい知識と対策、そして自社に合ったカスタマイズを行えば、競争力強化の大きなチャンスにもなります。最新のAIトレンドや規制動向を把握し、安心・安全に生成AI応用を広げる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

監修者

安達裕哉(あだち ゆうや)

デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。

2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。

著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。

(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))

出典

- https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250622/k10014840991000.html

- https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/select-news/20220928_01.html

- https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA241203

- https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250630/k10014848661000.html

- https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/09/a5ec5ef37532a9d9.html

- https://dean.house.gov/2024/9/dean-salazar-introduce-bill-to-protect-americans-from-ai-deepfakes

- https://ask.library.arizona.edu/faq/407977

- https://www3.nhk.or.jp/news/special/article/society20241016-01.html

- https://www.eccu.edu/blog/generative-ai-in-cybercrime-a-new-era-of-deepfakes-phishing-and-social-engineering/

Photo:Markus Spiske