近年、ビジネスシーンや教育現場で注目を集めている生成AIは、大量のデータから新しい文章や画像などを自動的に生み出す人工知能技術です。単に答えを返すだけでなく、人間が見落としがちな視点を示し、学習プロセスの効率化や業務自動化にも大きく貢献します。生成AIの仕組みは、AIモデルが膨大な学習データをもとに内部パラメータを更新し、入力された問いに対して自然な文章や創造的なアイデアを出す構造です。これらは機械学習や深層学習、強化学習といった学習アルゴリズムが基盤となっています。教師あり学習は正解データを与えて学習させ、教師なし学習はタグ付けされていないデータの特徴をAIが自律的に捉えることで、強力なパターン認識能力を獲得します。最近では自己学習や強化学習も広がりを見せ、より柔軟かつ高度な対応が可能となっています。

企業のAI導入担当者やDX推進担当者にとって、これらの生成AI技術を理解することは不可欠です。例えば社内にAIチャットボットを導入し、問い合わせ応答や情報検索を省力化することで業務効率化やコスト削減につなげる事例も多く見られます。さらに、生成AIを業務に組み込む際には社内のAIリテラシーを高めることも重要です。リテラシー不足が原因でPoC(概念実証)だけで終わり、定着化まで至らないケースも少なくありません。各企業は学習アルゴリズムの基本から知識を身につけることで、生成AIモデルの効果を最大限に活用しようとしています。

生成AIの最新動向と具体的な事例

生成AIの最新トレンドとして、教育現場での導入が進んでいる点が注目されます。山口県教育委員会では、生成AIと学習アシスタントアプリを組み合わせ、生徒の疑問を個別に解決する仕組みを実証し、基礎学力や思考力、家庭学習推進に取り組んでいます(参考)。東京都教育委員会も全都立学校256校で生成AIを活用した学習を開始し、安全性を重視したフィルタリングや指導案の整備を進めています(参考)。

また、進研ゼミではAI学習コーチを導入し、子どもがAIに疑問を相談する中で“答えそのもの”ではなく“考え方のヒント”を得る設計に注力しています(参考)。これは学習効率を高めながら、学習者が自ら思考する力を育むための試みです。こうした事例から、学習アルゴリズムの発展だけでなく、生成AIと教育の連携が進むことで、今後はより多様な活用シーンが生まれると考えられます。

一方、大学などの高等教育機関では、レポートや論文の安易な利用に対する注意喚起も行われています。鹿児島大学では、生成AIの回答の正確性が保証されない点や学問的誠実性の保持を強調し、岡山大学でも差別的表現や不正行為につながらないよう配慮を求めています(参考)(参考)。企業が導入する際も、正しい使い方の社内周知や安全性・倫理面への配慮が求められます。

学習プロセス向上のための生成AI活用方法

生成AIは学習プロセスそのものを大幅に改善するポテンシャルを持っています。ミシガン大学では、ChatGPTのような生成AIツールを学習設計のパートナーとして活用し、コースの概要や評価方法をAIと共同で作成するアプローチを提案しています(参考)(参考)。こうした取り組みは教育の質と学習効率を高めるうえで有効とされ、教師あり学習や教師なし学習に加え、AI生成による新たな教材作成や個別最適化が期待されています。

企業の研修プログラムでも、生成AIが学習アルゴリズムを通じて社員一人ひとりの理解度や得意分野を把握し、その人に合わせた学習メニューを提案することが可能です。AI学習コーチのような対話型ツールを用いれば、学習モデルが自動的に従業員の知識の抜け漏れ部分を検出し、効果的な学びを提供できます。一般社団法人生成AI活用普及協会が提供する動画学習型資格認定制度では、4時間程度の研修動画を受講し、チェックテストに合格すると認定が得られる仕組みが整っています(参考)。これにより、企業単位で従業員全体の学習プロセスを一斉に底上げすることも可能です。

AIリテラシー向上と学習モデル開発のポイント

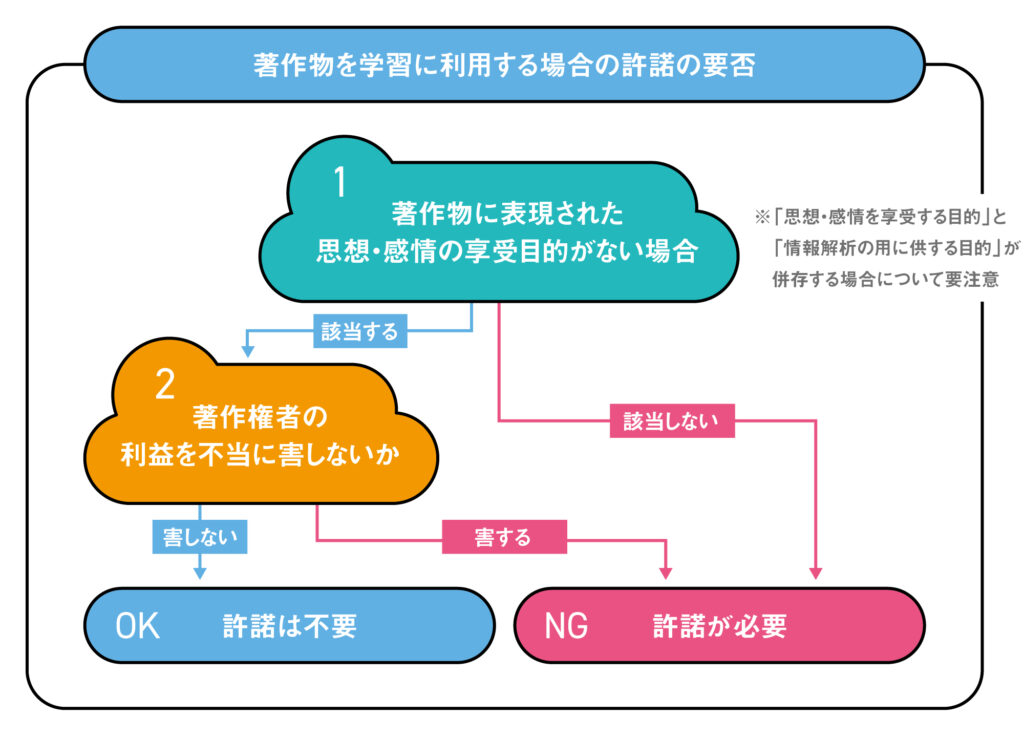

生成AIを本格導入するには、AIリテラシーや学習モデル開発のポイントを正しく把握しておく必要があります。例えば、契約や利用規約で学習を禁止する「オーバーライド条項」の扱いなど、著作権法との関係が議論となるケースも増えています。日本では営利目的の機械学習も幅広く認められている一方、著作物の創作性を意図的に再現する場合は注意が必要です(参考)。そのため、学習データの選定にあたっては著作権の所在を明確にし、業務要件に合致する安全なソースを選ぶことが重要です。

引用元:北浜法律事務所 【第4回】生成AIの開発・学習と法的問題①- 生成AIの学習と著作権 –

また、大規模言語モデル(LLM)の開発では大量のデータを正しく収集し、不要な情報や不正確な知識を排除する工夫が欠かせません。Visual Bankが東洋経済新報社の高品質な記事データをAI学習用として提供する取り組みは、法務的にクリアな手続きと対価還元を重視しており、企業や研究機関が安心して活用できるデータセットを構築しています(参考)。企業が独自に開発を進める場合、社内のAI人材やDX推進担当だけでなく、法務部門や情報セキュリティ部門との連携が必要です。データ保護の強化や効率的な学習アルゴリズムの採用が、生成AIモデル実装の成功を支える中核となり、社内全体の次世代スキル強化にもつながります。

学習データとセキュリティへの配慮

生成AIを運用する際には、入力されたデータがAIの内部で学習に使われるかどうか、あるいは外部に情報が送信されないかなど、セキュリティ面の問題にも注意が必要です。東京都教育委員会が導入した都立学校向けのAIシステムは、不適切なやり取りをフィルタリングし、学習に利用される情報を限定するなど安全設計に力を入れています(参考)。企業の現場で導入する際も、社内機密情報が外部に漏洩しないよう、段階的に使用範囲を限定することが望ましいでしょう。

また、経済産業省が実施しているGENIACプロジェクトでは、生成AI開発や学習データの構築法の調査研究を公募し、データセットの整備を強化しようとしています(参考)。これにより、学習に適した安全かつ高品質のデータを活用する道がさらに開ける可能性があります。こうした取り組みは、企業がセキュリティ対策とデータ品質を両立させて生成AIを活用できる後押しになると期待されています。

企業導入で抑えておきたい今後の展望

企業が生成AIを活用して学習効率や業務効率を向上させるには、社内教育や研修体制の整備が欠かせません。若手から経営層まで幅広くAIリテラシーを高めることで、PoC段階で終わらずに定着化し、生産性向上が期待できます。スタンフォード大学では教育分野への生成AI応用をさらに推し進め、公平で安全な技術応用に向けた研究助成が行われています(参考)。こうした大学の先端研究がビジネス領域にも浸透することで、生成AIの応用の幅が広がり、企業ごとの現場課題に合わせたカスタマイズが可能になるでしょう。

中小企業でも大企業でも、導入コストや人材確保の課題は存在しますが、最新の生成AIツールを用いればオンライン学習や自己学習機会を社員一人ひとりに提供し、学習効率全体を底上げできます。学習解析の結果を見える化し、学習モデルの改良を重ねれば、長期的に高い投資対効果が得られるはずです。ポイントは、短期的なPoCにとどまらず、実運用に向けたロードマップを描き、社内で強化したいスキル領域やセキュリティ要件に適切に対応することです。こうした流れを踏まえれば、生成AIと学習を掛け合わせた組織改革の取り組みは、企業の競争力を高め、DX推進にも大きく寄与すると考えられます。

監修者

安達裕哉(あだち ゆうや)

デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。

2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。

著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。

(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))

出典

- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/kyouiku/281454.html

- https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/05/2025051201

- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001239.000000120.html

- https://www.kagoshima-u.ac.jp/education/ai-2.html

- https://www.inec.okayama-u.ac.jp/topics/topics02/

- https://online.umich.edu/series/generative-ai-as-learning-design-partner/

- https://online.umich.edu/courses/exploring-generative-ai-for-learning-design/

- https://guga.or.jp/2024-05-21-1100

- https://www.kitahama.or.jp/topics/ai-00004/

- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000108024.html

- https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628013/20240628013.html

- https://acceleratelearning.stanford.edu/funding/generative-ai/

Photo:Compare Fibre